【实证翻译】威权体制下的运动导向劳工组织:以中国为例

来源网站:www.laodongqushi.com

作者:

主题分类:劳动者处境

内容类型:分析或评论

关键词:劳工组织, 集体谈判, 运动, 动员, 集体, 政治, 研究

涉及行业:

涉及职业:

地点: 北京市

相关议题:工人运动/行动, 集体谈判与集体协议, (协助工人的)志愿组织或非政府组织

- 在胡温政府时期,中国的劳工组织抓住政治机遇,推动工人的集体行动,包括选举工人代表、集体谈判和抗议活动。

- 这些劳工组织为工人提供培训、团结工人的观念框架和动员资源,以促进工人之间的联系和集体行动。

- 习近平上台后,劳工组织面临压力,获取外国资金变得困难,对工人的组织和动员活动受到限制。

- 许多劳工活动家被捕,只有服务性质的劳工组织得以容忍,导致劳工组织推动的集体行动作用大大减弱。

- 文章通过社会运动理论分析了运动导向的劳工非政府组织在中国的兴起、作用及其面临的挑战。

以上摘要由系统自动生成,仅供参考,若要使用需对照原文确认。

导读

这篇文章综合多种社会运动理论,分析了中国以运动为导向的劳工组织(MLNGO)如何诞生、发挥作用以及衰落。作者指出,胡温政府给了社会组织更大的空间,劳工组织抓住这一时代的政治机遇,运用三种主要策略推进工人的集体行动,分别是选举工人代表、推动与雇主的集体谈判与支持工人抗议。劳工组织会为工人提供各种资源,包括为工人进行集体谈判的培训、诉诸框架化的观念团结工人集体、通过制作工厂地图与建立联系网络等来动员工人。但在习上台后,MLNGO受到打压,劳工组织获取外国资金的难度增加。政府不允许MLNGO对工人有任何的组织与动员,多名劳工活动家被捕,仅有服务工人性质的劳工组织被容忍。MLNGO推动工人集体行动的作用因此弱化,甚至逐渐消失。

关键词:劳工NGO、工人运动、社会组织、社会运动

译者:烤冷面

校对:石榴

正文

原文:Movement-oriented labor organizations in an authoritarian regime: The case of China

作者:Elaine Sio-ieng Hui

发表:2021年

摘要

威权体制下如何产生以运动为导向的劳工组织?它们如何在充满压迫的社会中将工人组织起来?它们在运动中扮演什么角色?它们面临哪些挑战?为了回答这些问题,我运用综合的社会运动理论来研究中国以运动为导向的劳工非政府组织。基于通过三方渠道收集到的定性数据,我发现以运动为导向的非政府劳工组织利用政治机会推动一种模块化的(modular)集体劳工行动,其中包括三种策略,即选举工人代表、集体谈判和抗议。它们引导工人去建立动员与联系的结构,制定集体行动框架,积累运动资源。然而,在政府管理改变后,政治机会减少,这类劳工非政府组织的运动作用从而有所削弱。本研究有助于我们理解社会运动理论、中国劳工组织,也有助于我们从一般意义上理解劳工非政府组织和工人中心(worker centers)还有助于我们理解在非民主国家中,国家与社会有什么样的关系。

导论

过去几十年来,各个国家的劳工非政府组织(labor non-governmental organizations, LNGO)和工人中心已成为世界许多地区劳工运动的重要力量,包括美国(Hyde, 2005; Narro, 2005)、菲律宾(McKay, 2006)、印度尼西亚(Ford, 2003; Hadiz, 1997)、孟加拉国(Marilyn, 2001)和中国(Xu, 2013)。这种趋势的出现是由于工会没有组织起农民工的能力,工人不参加工会(non-unionized)且工作不稳定的情况日益普遍,政府对工会进行压制,国家控制的工会又占主流。学者对民主制度下的非政府组织和工人中心进行了广泛的研究,尤其是它们如何将工人集体组织起来的(Fine, 2006; Hyde, 2005; McKay, 2006)。但人们并不了解专制社会中致力于工人集体组织的LNGO,即以运动为导向的LNGO(movement-oriented labor non-governmental organizations, MLNGO)。MLNGO 是如何在专制制度下产生的?它们如何集体组织工人?它们在劳工抵抗运动中发挥了哪些运动作用?它们面临哪些困难?在本文中,我将以中国为例回答这些问题。基于Tarrow(2011: 9)对社会运动的理解,即“基于共同目的和社会团结,与精英、反对者和权力机构持续互动的集体挑战行为”,我将MLNGO定义为通过构建共同目的,促进团结,推动工人持续地与雇主或国家进行集体挑战的劳工组织。下文将详细阐述MLNGO如何有别于政党领导的工会(它们受雇主和国家操纵),也有别于注重个人权利和提供服务的 LNGO。

虽然威权国家对公民社会实行严格控制(Albrecht, 2005; Heurlin, 2010; Wiktorowicz, 2000),但民间社会组织,如环保团体、宗教协会、人权组织、发展机构、慈善组织和学生团体,一直能够制定战略,生存下来并开展政策倡导(Ayana et al.,2018;Li et al., 2017; Spires,2011)。在一些非民主国家,公民社会在促进向民主转型方面也发挥了关键作用(Arato, 1981; Clarke, 2014; Howard, 2002)。但人们并不了解MLNGO(一种公民社会组织)以及它是如何在威权体制下组织工人的。在埃及,LNGO在2011年的起义动员中意料之外地扮演了中介的角色(Clarke, 2014),但并没有关于它们是否以及如何将工人集体组织起来的研究。在中国,MLNGO曾进行过工人集体行动的动员,但如后文解释的那样,研究常常直接预设了MLNGO的本质就是进行工人运动。MLNGO是一个由中国劳工律师创造的术语(Duan, 2015),随后很快被学者们使用。然而,对它的使用通常是直觉性的,指“致力于推进工人集体利益”的劳工组织(Chen and Yang, 2017: 155)。

在这篇文章中,我解释了为什么MLNGO是运动中介,以及它们以何种方式成为运动中介。我还揭示了威权体制下MLNGO如何集体组织工人,为LNGO和工人中心的一般研究以及非民主国家的国家-社会关系研究做出了贡献。此外,本文还补充了Human Relations(如 2015 年“中国工作、劳动和就业关系的变化”特刊)对中国劳动关系的讨论,后者仅简要地涉及了LNGO 这一主题(Chung, 2015; Friedman and Kuruvilla, 2015)。社会运动理论为研究 MLNGO 提供了一个合适的理论视角,因为它们解释了“社会运动的起源、成长、衰落和结果”(Staggenborg, 2005: 754)。这些理论激发了有关集体挑战、动员、组织运动参加者以及挑战者与反对者之间互动的研究。在这篇文章中,我综合多个社会运动理论,以分析MLNGO的诞生、运作与衰落。

本文的主要论点是,政治机会结构和MLNGO利用有利政治条件的主动性促成了MLNGO在胡温政权期间(2003年至2013年)出现。MLNGO在工人中推广一种“模块化集体行动”,这种行动“很容易转移到其他环境或情况中”(Tarrow, 2011: 41)。MLNGO推动的模块化行动包括三个方面:(1) 选举工人代表;(2)与雇主进行集体谈判;(3)抗议活动。为了推进这类模块化行动,MLNGO 帮助工人发展动员网络和联系结构,制定集体行动框架,并为他们的运动积累资源。然而,政府的更迭导致政治机会减少,严重影响了 MLNGO 的可持续性。

华南地区的劳工组织

在中国,一般的工会受到雇主的操纵(Friedman, 2014),而较高级别的工会是国家统合主义(state corporatist)的一部分(Chan, 2008)。尽管官方工会有时表现得像劳工组织,但每当这两种角色发生冲突时,它们作为国家机器的作用就会占上风(Chen, 2003)。这些工会可以通过法律渠道帮助工人解决个人纠纷,但其首要任务是抑制工人的集体行动。失灵的工会使得以国内农民工为关注对象的LNGO有了发展空间。在1993年致丽玩具厂火灾和1995年于北京召开的联合国第四次世界妇女大会之后,中国开始出现LNGO。有别于官方工会,LNGO独立于雇主,不属于国家机构。它们为劳工代言,而不是为雇主和国家服务。

自20世纪90年代以来,LNGO为工人提供了各种服务,如“提供法律援助、追讨拖欠工资、帮助受了工伤或得了职业病的工人”(Chen and Yang, 2017: 156)。此外,一些 LNGO还利用音乐、戏剧和诗歌等文化活动来吸引工人(Xu, 2013)。一些非政府组织试图通过企业社会责任活动来影响工作场所的安排(Chan, 2013)。还有一些则暗中指导个别或小团体工人采取抗争性行动(Fu, 2017a)。作为LNGO的一种类型,MLNGO于2010年开始出现。它们是参与工人集体行动的劳工组织,通过在工人之间构建共同目的,促进团结,推动工人集体挑战雇主或国家。因此,MLNGO有别于以服务为导向或以个人权利为重点的LNGO。不过,MLNGO仍可处理个案或向工人提供服务。表1对官方工会、LNGO和MLNGO进行了比较。

学者们对LNGO的看法不一。乐观者认为,LNGO具有以下几种作用:促进劳工权益,协助工人维权(Chan, 2013; Chan and Hui, 2012; Xu, 2013);有助于促进工厂遵守劳动法(Chung, 2015);指导工人采取“个体抗争行动”(Fu, 2017b: 454)和伪装起来的集体行动(Fu, 2017a);具有成为社会变革推动者的潜力(Gransow and Zhu, 2016)。悲观者批评LNGO将劳资纠纷个人化,并将其引入法律认可的程序(Chan and Siu, 2012; Friedman and Lee, 2010);不强调“工人的团结,而是工人个人的法定权利”(Lee and Shen, 2009: 122);强化政党国家的法治工程(Friedman and Lee, 2010)。LNGO被定性为“反团结机器”(Lee and Shen, 2011: 173),并被指责无助于培育独立的劳工运动(Franceschini, 2014)。学者们还探讨了国家对LNGO进行“福利收编”(welfarist incorporation)的可能性(Howell,2015 年)。

然而,自2010年以来,华南地区的LNGO越来越多地转型为MLNGO,并开始介入罢工和集体谈判等集体劳工行动。一些学者对LNGO的批评因此不再像之前一样强硬(如Lee Ching Kwan- 参见Kuruvilla, 2018)或修正了他们的立场(Franceschini, 2016)。这些研究阐述了MLNGO 的工作,但它们的目的并不在此。Franceschini和Nesossi(2018)研究了在现任国家主席习近平领导下,国家针对MLNGO镇压策略的变化及其对MLNGO运作的影响。Chen和Gallagher(2018)阐明了国家利用政治手段将MLNGO援助的工人重新导向原子化的法律程序。这组研究在提及MLNGO时,往往反应了他们对MLNGO的运动角色有着先验的、全面的、经过共识验证的理解。

关于MLNGO的第二类研究侧重于工人与MLNGO的关系。Xu和Schmalz(2017)考察了工人拥有的权力类型,认为工人可以通过与MLNGO和学生活动家结盟产生社会权力。Li和Liu(2018)提出,MLNGO可以解决工人集体行动面临的问题。与第一组研究一样,这组研究阐述了MLNGO某些方面的工作,但并未对MLNGO的运动角色进行深入分析。它同样将这些组织的运动性质视为先验的。

第三类研究强调了“LNGO方法论”(Kuruvilla, 2018: 1021),即MLNGO如何运作和进行工人集体动员。这类研究将MLNGO与服务型和注重个人权利的LNGO区分开来,从而增进了人们对MLNGO的理解。然而,这些研究往往是描述性的。它们描述了MLNGO组织的活动,而不是对其运动角色进行理论研究。Froissart(2018)详细介绍了MLNGO如何支持工人主导的集体谈判,从而将工人转化为一股政治力量。Chen和Yang(2017)解释了MLNGO如何组织和动员工人,并协助他们进行集体谈判。尽管MLNGO被贴上了“以运动为导向”的标签,但还没有人尝试用社会或劳工运动理论来分析MLNGO。

简而言之,关于 MLNGO 的新兴学术研究先验地假定了它们的运动性质。与此相反,我从社会运动的角度来研究 MLNGO 的运动作用,这一点将在下一节(编者注:本节关于理论讨论移至文章最后部分)中加以说明。

方法

案例

我在华南的珠三角开展了研究,这是中国劳工组织最密集的地方,这里有着不稳定的劳资关系和高度的劳工激进主义(Pringle, 2018)。数据收集分五个阶段进行:2012年9月至2013年4月、2013年10月至2015年12月、2016年5月至8月、2018年5月至7月以及2020年5月至6月。以往关于MLNGO的研究大多集中于少量案例,与本文调查的大量MLNGO形成鲜明对比。在我的田野调查中,我先寻找哪些劳工机构符合我对MLNGO的定义,找到了至少13家。虽然官方没有对劳工组织进行统计,但据学者估计,中国大约有40到100个LNGO(Howell, 2015),其中30到50个在珠三角。则表示珠三角地区26%到43%的劳工组织是MLNGO。所研究的13个MLNGO主要关注农民工。它们的工作人员要么是前工人,要么是大学毕业生。它们没有正式的会员结构,也不收取会费。在进行研究时,它们主要依靠海外资金,其中一些从国内获得小额资助。

数据收集

为了提高研究结果的有效性,我通过深度访谈、参与观察和文献研究(Creswell and Miller, 2000)等三重来源收集定性数据。在绘制了13个MLNGO的地图后,我对其中的36名工作人员进行了访谈(附录I)。在长达八年的时间里,我对一些参与者进行了多次访谈,以便在数据分析的迭代过程中收集更多信息(见下文),并获得MLNGO案例的最新情况。访谈旨在解决四个关键领域的问题:(i)MLNGO是如何产生的;(ii)它们是如何共同组织工人的;(iii)它们在运动中发挥了哪些作用;以及(iv)它们遇到了哪些挑战。我还对与七个MLNGO有联系的48名农民工进行了半结构化访谈,以了解他们对这些组织的看法以及MLNGO是如何处理他们的集体案件的(附录II)。这些工人受雇于电子、玩具、自行车、鞋类、高尔夫球和卫生行业。我还与13位不同背景的受访者进行了交谈,以了解MLNGO或LNGO的总体情况(附录 III)。鉴于“滚雪球”法能够有效地接触到背景相似的受访者,即与MLNGO和LNGO相关的工作人员和工人(Small, 2009),我采用了“滚雪球”法接触受访者。在达到饱和点(Small, 2009)之后,我结束了访谈,这意味着受访者提供的信息能够回答我的研究问题,重复性过强,并且没有矛盾或不一致之处。在条件允许的情况下,我对访谈进行了录音和转录。

2012年至2015年间,我对分别位于珠三角三个主要城市:深圳、东莞和广州的MLNGO(B)、(C)和(I)进行了深入的参与观察。在这一时期前后,我还对这三个MLNGO的活动进行了不定期的观察。我参加了他们与参与集体纠纷的工人举行的会议、工人领袖培训、员工会议、务虚会以及其他类型的活动。此外,我还观察了一次MLNGO(F)和(H)的活动,并偶尔观察了MLNGO共同举办的工人活动家研讨会和培训。参与观察的目的是获取上述四个关键领域的信息。参与观察还有助于我了解MLNGO和工人在自然环境中的群体互动和动态(Hammersley and Atkinson, 2010),这可能无法从访谈中收集到。它加深了我对MLNGO在工人反抗中的作用的理解。在数据收集过程中,我定期做详细的观察和分析笔记,并进行回顾(Silverman, 2013)。

此外,我还进行了档案研究,这“提供了关于所研究的环境或更广泛背景的信息”(Hammersley and Atkinson, 2010: 122)。我收集了由MLNGO制作的文件、传单、信件、报告和在线资料。这些资料提供了所研究的MLNGO及其处理的集体案件的背景信息。这也补充了我进行的访谈和参与观察,提高了数据的有效性。

研究发现

MLNGO如何诞生?

MLNGO的出现是胡温执政期间不断变化的政治机遇(即社会空间的开放)和他们自身能动性(即他们在抓住和改变政治机遇方面的积极性)的结果。在胡温执政期间,对农民工的剥削加剧,劳工抗议变得司空见惯(Lee, 2007)。为了应对日益加剧的社会不平等并维护政治合法性,胡温政府颁布了许多社会政策和劳动方面的法律,包括 2004 年的《最低工资规定》、2008 年的《劳动合同法》和 2011 年的《社会保险法》。与邓小平和江泽民执政时期将工业化和城市化放在首位并大力压制公民社会相比,胡温政府给予了社会组织更大的空间,从而形成了“公民社会扩张的黄金时期”(Howell and Pringle, 2019: 234)。例如,起初在北京、深圳和广州等一些地区,某些类型的民间组织的注册变得更加容易,随后扩展到全国其他地区(Howell,2015)。民政部开始将福利服务分包给非政府组织,包括劳工组织(Howell,2015)。在广东,由政府发起的广东省职工社会服务组织联合会成立,为社会组织的建立提供服务(Hui,2020)。尽管胡温政权从未对完全持劳工组织友好态度,但其开放的威权主义创造了“新的边界和空间,使工人和积极分子可以在其中获得收益”(Howell and Pringle, 2019: 232)。因此,许多有利于MLNGO发挥运动作用的政治机遇出现。一位曾与MLNGO一起处理过许多集体劳资冲突的劳工律师说:

在许多MLNGO介入的集体纠纷中,政府本可以让工人和MLNGO承担法律责任,但他们没有这样做......政府没有对我施加任何压力,让我不要参与工人罢工......他们和我谈话,要求我合作,但他们并不强硬。(访谈O1)

政府对MLNGO的宽容源于2010年本田工人的罢工。这次罢工在持续时间(长达17天)、规模(涉及 1800 多名工人)、工人诉求(体面的工资增长和工会改革)和组织能力(拥有罢工代表和突出的领导者;Chan and Hui, 2012)方面都是改革时代前所未有的。几经波折,一位法律学者与罢工代表一同与工厂进行了谈判,成功解决了冲突。本田罢工后,广东省政府减少了对干预集体劳工行动的外界行动者的敌意(访谈L27和L34),因为这些行动者协调松散组织的工人开展“野猫行动”,并将无法控制的抗议转化为可控的谈判(访谈O1和O2)。通过允许MLNGO干预集体劳工行动,政府试图将这些行动从“破坏”转化为“可控行为”(Tarrow, 2011: 99)。

由于并非所有行动者都能感受到政治机遇(Tarrow, 2011: 163),除了不断变化的政治环境之外,MLNGO的诞生也是这些组织能够感知并抓住政治机遇的结果。本田罢工者作为先行者,“撬开了体制壁垒,使其他团体的诉求得以涌入”(Tarrow, 2011: 167),其他的MLNGO也因此更有行动的勇气。MLNGO捕捉到了与政治氛围变化相关的积极信号。本田公司罢工事件平息后,MLNGO(F)立即组织员工进行培训,学习如何参与集体劳工行动。随后,其他MLNGO也就干预罢工和集体谈判问题对员工进行了培训,我参加了其中的几次培训。2011年、2013年和2015年,我还参加了两个MLNGO的务虚会。在这些会议上,工作人员、董事会成员和工人活动家讨论了面对不断升级的劳工抵制,他们应该做些什么,以及他们应该如何参与劳工罢工。最终,两个MLNGO都决定,支持劳工集体抗争是他们的首要任务之一。一位MLNGO活动家评论道:

珠三角罢工的次数越来越多,这意味着如果劳工组织不想在工人的反抗中旁落,就需要更加积极主动。支持工人的集体反抗在政治上是可行的,这一点已越来越清晰。(观察笔记)

在不断变化的政治机会结构和自身能动性的基础上,MLNGO得以推进一种在他们所帮助的工人中扩散的模块化集体行动。这种行动包括三种策略,下文将进行详细阐述。

MLNGO在运动中扮演了什么样的角色?

策略1:选举工人代表。MLNGO推动的模块化集体行动的三大策略之一是选举工人代表。这一策略有助于在工人中建立领导力、动员网络和连接结构。在阐明这一工会外(extra-union)代表策略之前,我首先解释一下MLNGO一般会如何组织工人。MLNGO通常会首先以被动或主动的方式参与劳工集体反抗。当已经加入MLNGO联系网络的工人遇到工作问题时,他们可能会向MLNGO的工作人员寻求建议。另外,MLNGO联系网络之外的工人产生不满时,也可以通过朋友介绍、从网上或出版物上找到MLNGO的信息,从而进行联络。MLNGO也可能从传统媒体或社交媒体上了解到罢工工人的斗争,然后主动与他们接触。MLNGO的工作人员甚至可以前往罢工现场,与工人交谈,确定工人领袖,或通过社交媒体联系工人积极分子。

在接触到参与纠纷的工人之后,MLNGO的工作人员通常会首先与少数积极、愤怒的工人会面。在会面中,他们会鼓励工人们与其他工人谈论纠纷,并带他们参加随后的会议。一名MLNGO工作人员解释说:

我们首先会组织一次与(我们接触到的)工人的会议.......我们会与他们讨论情况如何,他们可以集体做些什么......我们会鼓励他们与其他工人谈论,让他们也参与进来。(访谈 L14)

一位与MLNGO(K)有联系的工人说:

一开始,只有包括我在内的七名工人去见MLNGO (K)......在与MLNGO(K)的工作人员交谈后,我们回到工厂向工人们宣传并分发了MLNGO(K)的名片......手工缝制部门的陈先生来找我们谈话......后来他还帮助我们与他部门的其他工人交谈。(访谈W33)

此外,MLNGO经常建议积极的工人绘制工厂的部门、分工和流水线图,并利用这些图来联系其他工人。绘制工厂地图有助于促进内部沟通和动员工人。此外,MLNGO还建议工人们建立一个分支式的组织结构,每个最内层的核心工人(第一层)负责定期与几个活跃的工人(第二层)进行沟通,以发布最新信息并检查他们的情况。第二层的工人积极分子将负责与第三层的其他工人定期联系。整个沟通机制以这种分支式结构不断扩大。一位工人说:

我们在工厂的每个楼层都有一名代表......金是二层的代表,唐是三层的代表,吴是四层的代表......这些代表负责与一定数量的工人沟通......MLNGO (K) 建议(我们)这样做......这使我们沟通得更有效。(访谈 W29)

在一定数量的工人投身于运动之后,MLNGO通常会引导工人组织工会外的工人代表选举,由他们发挥领导和动员作用。这种选举培养了工人的民主和自治文化,与中国工会不民主的环境形成鲜明对比(Friedman,2014)。工人代表负责与公司谈判、与政府官员打交道、监督团结基金、内部沟通和动员、社交媒体宣传等。2014年12月至2015年4月间,广州一家鞋厂爆发了一系列罢工,MLNGO (K) 对此进行了干预。MLNGO (K) 的工作人员向我解释了工厂如何进行选举:“工厂里有2000多名工人。我让来找我们的工人在我们在场时选出自己的代表。我们还计划帮助不同部门的工人选出他们的代表”(访谈L30)。最终,罢工工人选出了61名工人代表,他们又在其中选出了13名谈判代表(访谈L31和W28-W39)。

经过两次罢工和工人代表与管理层的三轮谈判,鞋厂同意支付工人社会保险费和住房公积金欠款,并向工人公布了搬迁计划。然而,鞋厂并没有在约定期限内做到这些。工人们发现,13名谈判代表中有5名参加了与公司和乡镇政府的秘密会议,并与管理层达成了另一项比原协议更糟糕的协商结果。在一次由一些工人代表发起的会议上,与会者(约100人)又选出了19名工人代表来取代原来的代表。2015年4月,工人们再次举行罢工,抗议工厂不遵守第一份协议。工厂随后同意支付所有必要的赔偿,并公开其搬迁信息(访谈L31、L33和W28至W39)。这个案例说明了MLNGO援助的工人如何在他们之间建立联系网络,并在他们与工人代表之间建立民主的问责制。在MLNGO的努力下,工会外选举工人代表的做法在珠三角变得更加普遍。劳工活动家和学者创造了“工人代表制”一词来描述这一新趋势(Franceschini and Lin, 2019)。

策略2:集体谈判。MLNGO推动的模块化集体行动的第二个策略是集体谈判。这一策略的基础是工人们在责任归属、行动动员和解决方案这三个方面有着同样的想法。也就是说,工人必须相信他们的困境是雇主造成的,认为工人的集体力量是解决争端的关键,并认为集体谈判是有效的解决办法。为实现这一目标,MLNGO引导工人制定了三种集体行动框架。第一种是诊断框架,即确定“因果关系、责任和/或罪魁祸首”(Benford and Snow, 2000: 616)。MLNGO通常将工人的困境归咎于他们的雇主,有时也归咎于没有正确履职的执法人员。MLNGO(K)的一名工作人员介入了前文提到的鞋厂纠纷,他在与工人初次见面时解释说,工厂搬迁到另一个城市而不向工人支付遣散费、年假、社会保险和其他法定权益是违法的(访谈L30、W29和W33)。他指出,他详细解释之后,工人们意识到这些是自己的合法权利,雇主一直以来都在侵犯这些权利(访谈L30)工人们变得激动起来。换句话说,这位MLNGO工作人员通过诉诸“不公正框架”(Gamson等人,1982),将雇主的行为定义为不公正,从而帮助工人用不公正框架理解工厂的作为,使工人的反抗合法化。一名鞋厂工人表示:

有些人认为,老板给我们饭吃,我们应该对老板心存感激。我感激自己有一份工作,但正如 MLNGO(K)的工作人员所说的,我们所拥有的一切并不是老板给的,而是通过我们自己的努力获得的。外面有那么多企业,我们很容易找到其他工作......工厂没有理由剥夺我们的合法权利......只要我们团结起来,就能拿回来。(访谈W36)

指向老板的不公正框架令工人变得义愤,提高了他们采取集体行动的可能。

第二,MLNGO帮助工人对动机激励进行框架化,以说明“参与改善性集体行动的理由”(Benford and Snow, 2000: 617)。他们的激励框架围绕两个概念:法律渠道的无效性和工人的集体力量。MLNGO并没有将工人引向原子化的法律渠道,而是强调通过调解、裁决或其他法律手段解决纠纷耗时较长,工人的集体行动可以对雇主和政府施加更大的压力。一位来自MLNGO(K)的工作人员说:

许多工人没有提起诉讼所需的材料;即使有,完成所有法律程序也需要1.5到2年的时间。我们不建议他们走法律途径,而是向他们介绍工人采取集体行动的成功经验。(访谈 L30)

这种由MLNGO推动的动机框架呼应了工人们迅速讨回雇主欠款的愿望。此外,“法律制度给工人施加的沉重代价促使他们尝试组织工人集体抗争”(Li and Liu, 2018: 1083)。

第三,MLNGO帮助工人“确定一套可选安排”(Benford and Snow, 2000: 615),制定所发现问题的首选解决方案,即将集体谈判作为预备方案来框架化。MLNGO倡导的预备框架主张工人与管理层代表之间进行集体谈判,以此作为解决劳资纠纷的办法。MLNGO经常鼓励工人向雇主请愿,要求与他们进行谈判。例如,一家高尔夫球厂在 2008 年前没有为工人缴纳社会保险和住房公积金,2008年后只缴纳了部分。在MLNGO(D)的支持下,2014 年,(约2000名工人中的)600多人签署了一份请愿书,敦促工厂与他们谈判(访谈L14和W20)。一位工人领袖回忆说:“我们在3月提交了请愿书,工厂与我们谈判了几次,但没什么进展。7月,我们又提交了一份请愿书”(访谈W20)。由于工厂仍未解决工人们的关切,他们于7月举行了罢工。最后,首席执行官与工人代表进行了谈判,并承诺采取一些纠正措施。

集体谈判预备框架是在更广泛的法律政治变革浪潮中形成的。在本田工人罢工及其引发的罢工浪潮之后,13个省的中共党支部或政府发布了促进集体谈判的文件(Chan and Hui, 2014)。在广东和深圳,政府讨论了与集体谈判相关的立法(Hui and Chan,2016)。2014年,《广东省企业集体合同条例》通过。利用有利的政治条件,不仅是MLNGO,劳工律师和学者也对集体谈判预备框架进行了普及。中国集体谈判论坛由深圳一家律师事务所和几家学术机构联合创办,该网站创办了期刊《集体谈判制度研究》,旨在“展示集体谈判如何能够并且应该成为中国工人、管理层和政府的前进方向”。在我参加的一次会议上,一位学者在发言时说:“集体谈判不仅是解决劳资冲突的机制,也是民主国家(社会)制度的一部分。我们应该从这个角度来推动集体谈判,并强调它在政治和经济改革中的重要性。”

除了用这三个框架对集体行动进行解释之外,MLNGO会为工人提供集体谈判技巧培训,培训内容包括集体谈判的程序、相关各方的义务、工人代表在谈判中的作用以及谈判策略等,这是一种文化资源。MLNGO经常邀请劳工学者、劳工律师或其他有集体谈判经验的工人与参与集体争议的工人讨论这些话题。MLNGO会建议工人代表在谈判中安排分工。例如,一名工人代表负责提问,一名工人代表负责记录,一名工人代表负责观察管理层的反应,一名工人代表负责采取进攻性行动。一些MLNGO,如MLNGO(B)和(H),为工人代表组织了模拟集体谈判,由工作人员逼真地扮演老板的角色。谈判结束后,一些MLNGO(如MLNGO(B)、(C)和(D))会与工人代表一起对谈判进行评估,以对今后的谈判进行改进。

MLNGO的辅导提高了工人的谈判技巧,增强了他们的信心,并使他们更会使用策略。一位工人说:

“说实话,如果 MLNGO(H)没有给我们提供集体谈判的培训,我就不会主动去找经理和厂长谈话;我就没有勇气与高层管理人员谈判。”(访谈 W24)

另一名工人附和道:

“我以前是一名普通的农民工。从MLNGO(H)学到的东西让我有勇气与老板谈判。”(访谈W25)

应该指出的是,如果没有任何抗议活动,雇主可能不会感受到与工人进行谈判的压力。这就引向了下文的讨论——MLNGO推动模块化集体行动的最后一个策略。

策略3:抗议。集体谈判往往与工人抗议相结合,以迫使雇主妥协。为了促进抗议活动,在指导工人制定上述三种集体行动框架的同时,MLNGO还为工人提供了多种资源。在行动的阶段设置阶段,MLNGO为工人提供了物质资源,如安排工人集会的场所,建议工人建立一个团结抗争基金,由工人捐献。这类资源对于往往物质匮乏的工人来说至关重要。其次,MLNGO提供了人力资源,他们的工作人员作为组织者,专门帮助工人。前文所述的动员网络和结构也通过招募工人加入运动,帮助工人发展人力资源。此外,通过在 MLNGO的指导下选举工人代表,工人能够选出领导,这也是一种重要的人力资源。第三,MLNGO通过培训活动为工人的行动做好准备,为工人提供文化资源,如专业知识、信息和建议以及战略和技术支持。培训通常涉及劳动法、组织和动员技能以及集体谈判。一位来自MLNGO(H)的工作人员透露,该组织大约每周为参与一次集体争议的核心工人组织一次培训。她接着说:

“我们总共组织了约20次培训。有一次,100多名工人参加了培训”(访谈 L19)。

在行动规划和执行阶段,MLNGO提供了战略建议和支持,这是一种文化资源,它指导工人思考和利用他们对对手的潜在影响力。一种常见的影响工厂的做法是帮助工人利用法律武器。如果雇主违反了劳动法,那么工人就有法律和道德理由采取行动。因此,公众可能会认为他们的行动具有合法性,这成为了一种道德资源。在这种情况下,核心工人可以更容易使他们的同伴相信雇主的行为是错的,并说服他们加入斗争。在这种情况下,政府往往也会感到更有义务向企业施压,让企业改正。如果工人在法律与法律之外的事项上都存在不满,那么违法的雇主也可能会在法律外的问题上做出让步(访谈L12和L19)。

第二种能够影响工厂的做法涉及罢工和抗议等破坏性行动。MLNGO经常建议工人规划战略性的破坏活动,如在公司旺季进行。例如,在咨询了MLNGO(B)后,一家自行车灯厂的工人在2015年进行了为期两周的罢工,并进行了占领,要求工厂为他们补缴养老保险(访谈L3和W1-W12)。他们的行动以停止生产和成品运输为目标,发生在该公司参加自行车博览会前不久。公司因此十分着急,请求警方协助,强行将一箱箱货物运出工厂,并结束罢工。可以看出,工厂生产的中断可以给雇主施加巨大的压力。

工人对雇主的第三种影响涉及国际品牌与当地供应商之间的关系。在全球供应链中,西方品牌往往对其企业声誉十分敏感。如果他们在中国的供应商工厂违反劳动法或践踏基本劳工权益,品牌形象就会受损。因此,西方品牌可能会在中国劳工团体和工人的压力下采取补救措施。例如,东京迪士尼乐园深圳供应商工厂的工人认为,他们的老板打算关闭工厂(访谈W13-W19)。2015年1月,他们离开工作岗位,要求支付遣散费、补缴养老保险费和住房公积金。经过18天断断续续的罢工,纠纷没有解决。在MLNGO(B)的支持下,工人们向华特迪士尼公司(亚太区)发出请愿书,敦促其进行干预。MLNGO(B)的工作人员和工人代表与迪斯尼的代表见面了两次,并与迪斯尼聘请的调解员见面了三次。最终,供应商工厂同意补偿工人。

为了向品牌施压,使其解决供应商工厂的问题,MLNGO可能会采取“回旋战略”(Keck and Sikkink, 1998; Zajak, 2017),以获得国际支持——一种重要的道德资源。2014年12月,日本品牌优衣库和香港品牌G2000的服装供应商工厂Artigas的900多名工人发起罢工,要求补缴养老保险费(访谈L12和L13)。MLNGO(D)帮助工人获得了国际团体的支持。它联系了香港的一些劳工团体,这些团体随后向优衣库和G2000施压。这两家公司要求Artigas做出适当回应。G2000公司“从2015年1月初开始停止向Artigas公司下新订单,直到纠纷解决。”2015年6月,在该公司暗中进行的搬迁计划被披露后,Artigas工人再次罢工并占领工厂,要求获得适当赔偿。在MLNGO(D)的介入下,来自香港、纽约、旧金山、东京等地的劳工团体于7月在优衣库门店举行了抗议活动。

除了分析潜在的影响方式,MLNGO还帮助工人们评估他们的斗争可能会面临哪些挑战。雇主报复和政治压力是两个典型的障碍。一名MLNGO工作人员指出:

“雇主经常拍摄工人参加罢工的视频和照片......他们以后可能会解雇其中一些人”(访谈L14)。

她补充说,殴打罢工者的情况也很常见。如在上文所述的自行车灯具厂罢工中,警察有时会被派出以镇压工人罢工。根据对潜在影响作用和未来挑战的分析,MLNGO与工人们讨论了何种集体行动可以促进他们的利益,并为他们执行行动计划提供了战略和技术支持。

MLNGO面临了什么样的限制?

尽管MLNGO在促进模块化集体行动方面做出了贡献,但它们在发挥运动作用方面仍面临一些限制。首先,MLNGO缺乏社会和政治合法性,而这是一种重要的道德资源。由于压制性的政治环境,公众对MLNGO知之甚少,他们不容易获得工人的信任(Franceschini, 2014)。在许多情况下,虽然MLNGO取得了工人的信任,并帮助他们组织起来,但MLNGO仍处于幕后,没有参与工人与公司代表之间的谈判。一位MLNGO工作人员评论说:

“如果工人要和老板谈判,他们会希望有人和他们一起去......但作为LNGO工作人员,我不能和他们一起去”(访谈L16)。

其次,根据社会运动领域的研究,将当局变成同情者,并获得政体成员的支持是关键的道德资源(Lipsky, 1968; Tilly, 1978)。然而,由于压抑的氛围,MLNGO无法通过影响政治和社会精英来为工人提供更多的道德资源。第三,在其他国家,劳工团体和工会通常会结成联盟,以产生对工人的同情和声援,这也是道德资源的一种类型(Fine,2011)。然而,这种联盟在中国不太可能出现,MLNGO也无法动员中华全国总工会(ACFTU),因为工会是由党国控制的。第四,由于中国禁止社会组织设立地区分支机构,MLNGO无法自由建立联合会或联盟。由于政府担心社会不稳定,也不可能容忍他们正式联合起来。这意味着如果要进行跨组织动员,只能暗中运作。

第五,MLNGO的组织特点不利于工人长期参与MLNGO和劳工运动。虽然会员制和志愿者制度是重要的连接结构(McCarthy and Wolfson, 1996),但MLNGO为了避免产生政治影响,并未建立会员制,或仅仅建立了松散的志愿者制度。MLNGO的组织结构不同于西方的工会,后者由工人会员组成,并由工人会员提供资金,选举产生的领导人对工人会员负责(Hyman, 1975)。相比之下,MLNGO在工人之外,工人在MLNGO中没有正式的自治权和决策权,不为MLNGO提供收入,也不选举MLNGO的工作人员。尽管少数工人在争议后继续参与MLNGO的活动,但许多人变得不那么积极或不再参与。第六,MLNGO没有能力进一步帮助工人改善争议后的工作场所关系。罢工后,工人可能会失去继续争取改善的动力(访谈W24-W26),工人领袖可能会面临雇主的报复(访谈W3、W6和W7),工人领袖进一步在工作场所建立工人力量的能力有限(访谈W20和W21)。MLNGO无法轻易解决这些问题,因为他们在工作场所缺乏组织基础。雇主认为他们在挑起事端,而政府则认为工作场所的代表权完全属于中华全国总工会。

除了这些限制之外,自习近平于2013年就任国家主席以来,MLNGO所面临的挑战也在增加。在他的“胶囊化威权主义”(Howell and Pringle, 2019)下,习近平废除了主席任期限制,将政治权力集中在自己手中,并关上社会组织的社会空间(Kuruvilla, 2018)。这都导致MLNGO的政治机会越来越少。习近平政权部署了三种战略来加强对包括MLNGO在内的民间社会行动者的控制。第一项战略是经济紧缩。2017年,政府颁布了《境外非政府组织活动管理法》,规定社会组织只有在中国境内登记注册,才能接受境外非政府组织的资金支持(这意味着社会组织将同时接受警方和政府监管部门的管理)。MLNGO过去接受海外资助,但现在很难获得经济资源,因为许多外国捐助者没有在中国注册。这影响到了社会组织的生存,更不用说对它们运动作用的影响了。

习近平政府采用的第二种控制策略是福利主义公司制(Howell,2015),该策略最早在胡温时代实施。政府将老年人、残疾人、青少年等服务分包给非营利组织。政府还将针对工人的福利和教育服务分包给在政治上可管理的劳工组织。自2014年起,广州市政府通过“公益创投”项目将公共服务分包出去,截至2020年,总支出达12.4亿元,涉及800多个项目。一位前MLNGO工作人员评论说:

“风险慈善项目是控制劳工组织的一种手段。......如果你想竞标政府资助,你的项目提案和执行都必须符合他们的评估标准和规范”(访谈O4)。

通过福利主义收编,习近平政府试图使劳工组织“充当非政治性的服务提供者,而不是运动者和组织者”(Howell and Pringle, 2019: 238)。

对于没有被福利主义收编战略的MLNGO,习近平政府采用了综合镇压的方式来对付他们(Fu and Distelhorst,2018)。2015 年,在逮捕了五名女权活动家和200多名维权律师和法律助理后,来自广东的七名MLNGO活动家于12月被捕。最终,三人被判处缓刑,一人被判处21个月监禁。2018年,政府对试图建立工会的佳士工人进行了镇压,逮捕了工人领袖和五十多名支持者。2019年,四名MLNGO活动家和《劳资谈判论坛》前编辑被捕。其中两人被判处三年监禁,缓期四年执行。三人被判处18个月监禁,缓期两年执行。2019年底和2020年初,一名劳工活动家和两名运营网站为广州环卫工人维权的志愿者被拘留15天。

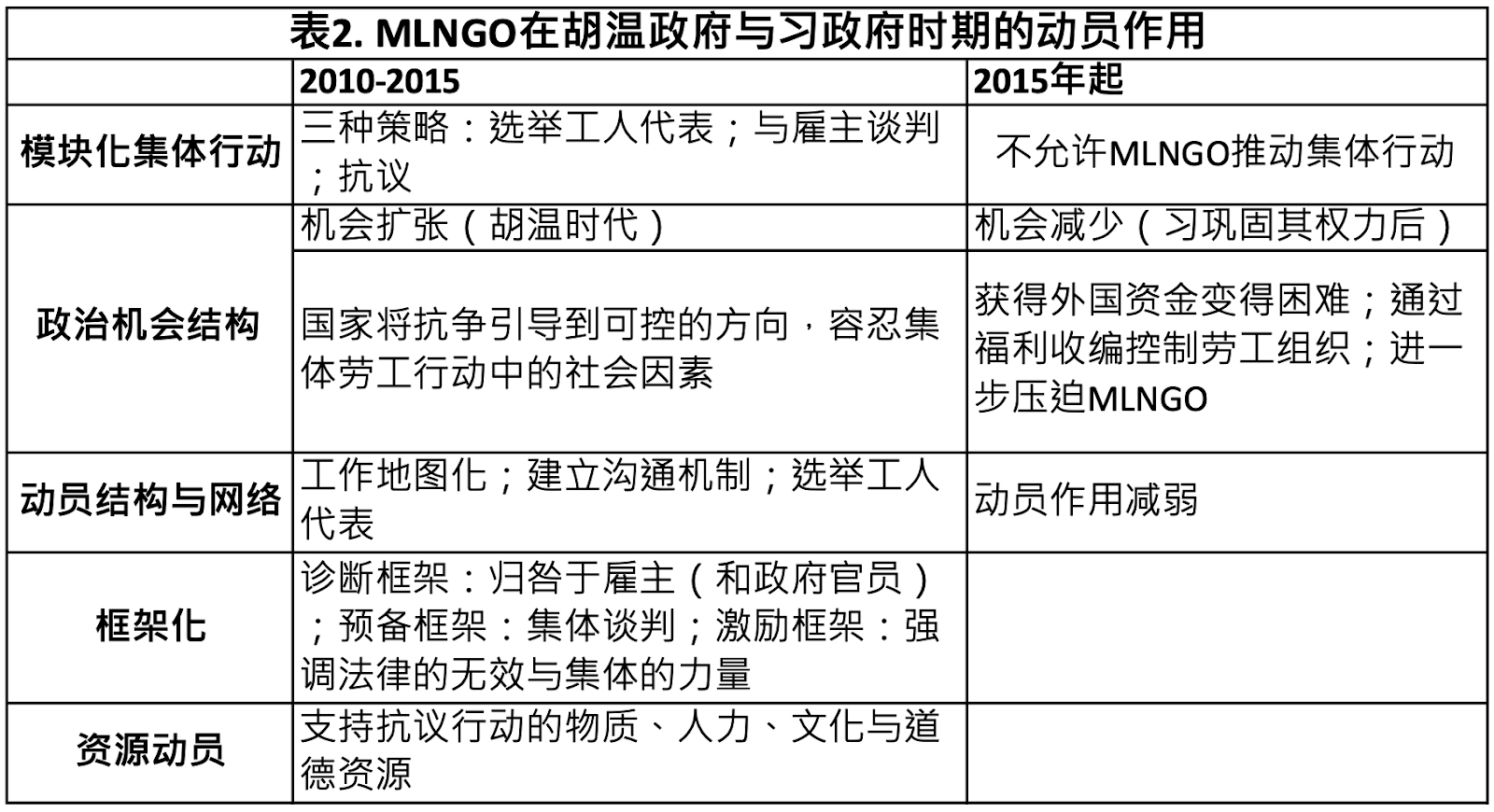

政治威胁限制了社会运动的发展,并使其失去了活力(Tarrow, 2011)。习近平的上台打击了MLNGO的发展(表2比较了MLNGO在胡温和习近平执政期间的运动作用)。在36位受访的MLNGO工作人员中,有8位在过去几年中被捕。他们获释后一直受到定期监视。在接受采访时,其中一人被要求每周两次亲自到司法局报到,两次通过电话,并每周提交一份书面报告。此外,还有国家安全官员每月来找他谈话一次,在政治敏感时期还会更频繁(访谈 L31)。另一名获释的MLNGO活动分子透露,警察不断骚扰他联系的工人和朋友。警方在他住所的入口处安装了摄像头,以跟踪他的行动,便衣警察在特殊政治活动期间对他进行密切跟踪。国家安全官员还要求定期与他谈话(访谈L30,2018)。

由于受到严厉的政治监视和控制,获释的MLNGO活动人士难以继续发挥运动作用,一些MLNGO被迫停止活动。在13个MLNGO中,至少有4个不再发挥作用。没有成为政府直接目标的 MLNGO仍然感受到了政治压迫的寒蝉效应。许多组织决定低调行事,不再介入集体案件。为了维持组织的生存,一些劳工组织开始与地方政府和群众组织合作开展各种项目(访谈L26和L27);一些劳工组织将自己的工作局限于处理个案和提供服务(访谈L35和L36);一些劳工组织将工作重点转移到 “社区”——一个没有对抗意味的术语(访谈O3和O10);一些劳工组织注册为社工机构,受到政府的严格管理和控制(访谈O4和O12)。

讨论与结论

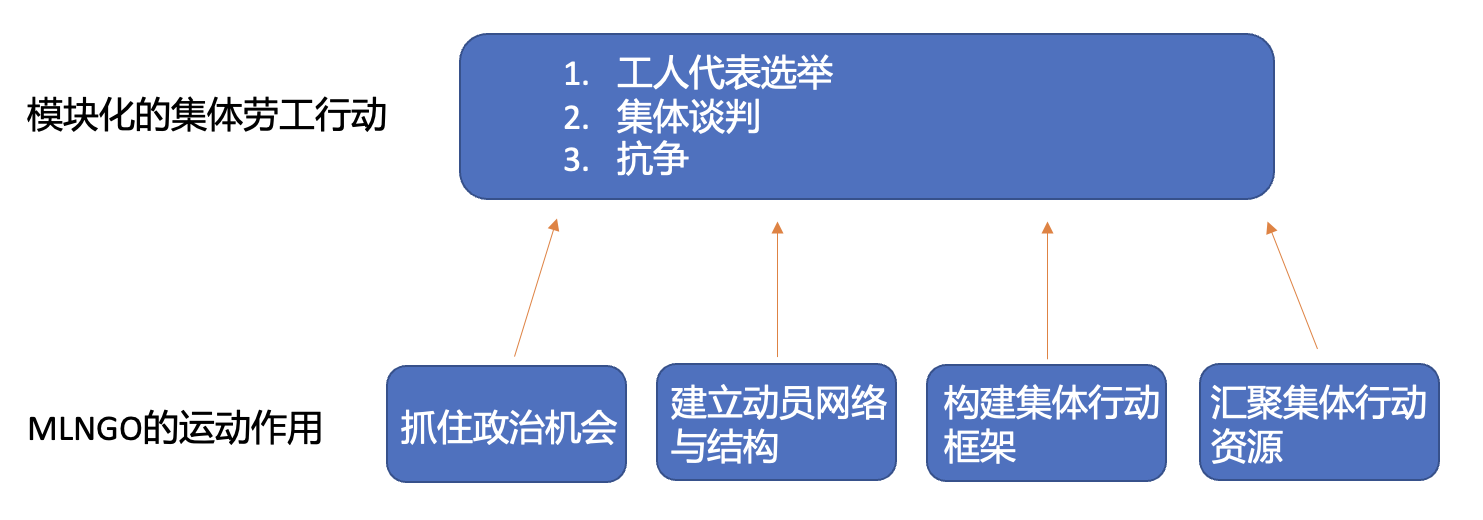

以中国为例,我探讨了威权体制下的MLNGO如何产生,它们如何集体组织工人,它们在运动中发挥了什么作用,以及它们面临着哪些挑战。我的研究表明,在非民主体制下,以运动为导向的劳工组织的诞生是可能的,但这取决于政治机会结构以及MLNGO利用有利政治条件的能动性。我还考察了MLNGO在推动一种模块化集体劳工行动中的运动作用,这种行动包括三种策略,即选举工人代表、集体谈判和抗议(图2)。当政治机遇出现时(胡温政权时期),MLNGO利用国家开放的社会空间参与劳工反抗。他们鼓励工人培养领导能力,发展动员网络和连接结构,所有这些对于动员运动都至关重要(McAdam et al.)。这是通过选举工人代表和其他方法实现的,如基于地图的动员(mapping-based mobilization)和工人之间的分支式交流(branch-like communication)。当选的工人代表充当“运动创业者”(McCarthy and Zald, 1973, 1977),作为领袖、领导者或组织者来领导工人运动。动员网络和结构有助于将尚未做出承诺的工人转化为认同运动目标的追随者,或转化为愿意为运动提供资源的支持者(McCarthy and Zald, 1977)。在MLNGO的干预下,工人从离散、无组织的实体转变为更有组织、更协调、有明显领导的统一体。

其次,MLNGO通过激励工人发展集体行动框架来促进集体谈判,这种框架执行了解释功能,能够“激活追随者、将旁观者转化为支持者、从目标对象中获取让步,并使对手失去动力”(Snow, 2004: 385)。在胡温政权期间,随着与集体谈判相关的法律和政治环境的变化,在MLNGO的帮助下,工人们制定了一个诊断框架,将雇主描述为应负责任的一方,一个激励框架,强调工人的集体力量,以及一个预备框架,倡导集体谈判作为解决劳动争议的办法。此外,MLNGO为工人提供了有关集体谈判的培训和建议,这是一种文化资源。例如,他们安排有集体谈判知识的人与集体争议中的工人交流,建议工人在谈判会议中进行分工,并为工人代表组织模拟集体谈判和回顾谈判会议。

第三,MLNGO通过在准备阶段、行动计划阶段和行动执行阶段为工人提供人力、物质、文化和道德资源,激励工人进行抗议。例如,他们通过派遣员工协助工人来提供人力资源。他们还通过向工人普及劳动法知识、组织和动员技能及集体谈判方法,并指导工人思考他们对雇主的影响力,评估运动中可能面临的挑战,来提供文化资源。农民工是一个缺乏各种资源的弱势群体。当他们从MLNGO获取外部资源时,他们更有可能采取对抗性行动,因为这些资源“让他们相信他们能够结束不公,并找到利用这些资源的机会”(Tarrow, 2011: 160)。

MLNGO推动的模块化行动不同于没有MLNGO介入的工人抗议。模块化行动的特点是通过工人代表选举、基于工厂地图的动员和分支式沟通策略实现协调和组织。它的另一个特点是,通过选举工人代表实现了明显的领导作用,并通过以抗议为后盾的集体谈判实现了正式的冲突解决。相比之下,没有MLNGO支持的工人抗议的特点是,在个人层面通过调解、仲裁和诉讼制度进行法律动员(Gallagher, 2017),或在集体层面采取不协调、无组织和自发的群体行动(Elfstrom and Kuruvilla, 2014; Friedman and Lee, 2010)。在没有MLNGO参与的情况下,工人的集体反抗以“罢工、堵路、静坐和威胁自杀......占领工厂、骚乱和谋杀(老板)”的形式表达,没有明显的领导(Friedman and Lee, 2010: 519)。通常以雇主单方面调整工资或工作条件而告终,没有经过正式谈判或双边商定的正式解决方案(如Chan and Pun, 2009)。比较有MLNGO干预的工人抗议和无MLNGO干预的工人抗议,可以了解MLNGO对运动的贡献。

区分运动的出现和发展(McAdam et al., 1996)突显了MLNGO在争议行动出现时(即在工人集体争议过程中)比在运动发展阶段(即争议解决后)更能组织工人。MLNGO作为一种短期的运动工具,通过在争议时指导工人采取模块化集体行动来支持工人抗争,但由于面临威权政权的挑战,它们无法扮演中长期的运动角色。为了维持一个运动,参与者必须“创建一个更持久的组织结构”(McAdam et al., 1996: 13)。然而,工人无法形成独立于中华全国总工会的工会,MLNGO也无法在争议后为工人提供一个他们拥有的组织平台。在可预见的未来,由于习近平政权下政治机会的收缩导致对MLNGO和劳工活动家的镇压升级,MLNGO不太可能克服其局限性。MLNGO的运动角色已经减弱,甚至可能消失。

本文做出了五个贡献。首先,在理论层面上,我阐明了在整合社会运动理论时,将动员结构的概念与资源动员方法分离是不充分的(e.g.,McAdam et al., 1996;Tarrow, 2011)。其他类型的资源——物质、人力、文化和道德——对于运动的建立同样重要,应该纳入综合的社会运动理论中。我展示了在威权政权下,运动资源通常不容易为工人阶级的挑战者所获得,而MLNGO为工人提供了各种类型的资源来建立他们的运动。基于资源动员方法但又更广泛的综合社会运动理论,使我们能够准确把握MLNGO的运动角色。

其次,我补充了对中国研究中劳动组织的研究。学者们已经开始关注MLNGO,但“MLNGO”这个术语一直是直观使用的,缺乏分析性定义。对于MLNGO如何面向运动或作为运动工具的学术研究也很缺乏(e.g.,Chen and Gallagher, 2018;Franceschini and Nesossi, 2018)。利用综合的社会运动理论,我将MLNGO定义为通过建立共同目标和团结,持续促进工人对雇主或政府进行集体挑战的劳动组织。我还阐明了MLNGO如何通过抓住政治机会,指导工人建立动员网络和结构、制定集体行动框架和积累运动资源,推动一种由三种策略组成的模块化集体劳动行动,从而发挥运动角色。这些模块化行动与没有MLNGO支持的工人抗争有显著不同。

第三,我对LNGO和工人中心的一般研究做出了贡献,这些研究主要集中于这些团体在民主政权中如何集体组织工人。例如,研究发现,美国的工人中心“在组织和公共政策方面取得了一些显著的成功”(Fine, 2011: 627),菲律宾的LNGO在经济特区内促成了“广泛的工会组织”(McKay, 2006: 49)。通过在威权环境中进行研究,我证明了当政治机会出现时,劳动组织可以在压制性的政治和社会环境中作为运动工具发挥作用。然而,它们面临许多由威权政治体系带来的挑战,包括缺乏合法性、难以影响政治精英、难以与国家控制的工会或彼此之间建立联盟,以及难以维持工人的运动参与。

第四,我增加了对非民主国家国家与社会关系的理解。研究表明,威权主义下的公民社会组织能够生存并进行政策倡导(Ayana et al, 2018; Li et al, 2017; Spires, 2011)。然而,这些研究大多考察了除了劳工组织以外的公民社会组织类型,只有少数关于民主前印度尼西亚和埃及的研究(Clarke, 2014; Ford, 2003)讨论了LNGO是否以及如何集体组织工人。聚焦于劳工领域,我展示了在同一个威权国家内,不同政府之间可能存在差异,有利于工人集体组织的政治条件也可能出现。面向运动的劳动组织可以利用政治机会来推进模块化的集体劳工行动。

最后,我为研究其他威权国家的劳工组织奠定了基础。例如,越南和柬埔寨拥有强大的 LNGO(Frost et al., 2002; Kolben, 2004),但对它们是否或如何发挥运动作用却知之甚少。对这些国家的进一步研究将有助于我们深入了解以运动为导向的劳工组织的潜力及其在非民主国家遇到的挑战,并且能在不同案例之间进行比较。这也将有助于让威权国家的MLNGO活动家了解他们促进工人权利的战略手段。

综合的社会运动理论

主要有四种进路的思想塑造了社会运动理论的发展。第一,20 世纪 50 年代和 60 年代盛行的社会心理学进路假定人群是非理性的(Oliver and Johnston, 2000)。它认为,不满情绪的激烈增长是运动的关键驱动力(Jenkins, 1983)。这一进路后来因忽视运动中的动员过程(McCarthy and Zald, 1973, 1977),以及没有将集体行为与政治联系起来(Tarrow, 2011)而受到批评,从而变得不再流行。第二,自 20 世纪 70 年代以来,资源动员进路变得更有影响力(McCarthy and Zald, 1977; Tilly, 1978)。这种进路批判了社会心理学的观点,认为社会运动的参与者并不是非理性的,运动也不是非理性的产物(Buechler, 1993)。这种方法的支持者认为,“运动的形成和动员取决于资源、群体组织和集体行动机会的变化”(Jenkins, 1983: 528)。他们考虑了运动参与者可以利用的资源种类和数量,这些资源对运动的形式、发展、影响和结果至关重要((Jenkins, 1983; McCarthy and Wolfson, 1996)。

研究社会运动的第三种进路是框架化过程视角,它代表了这一研究领域的文化转向(Benford and Snow, 2000; McAdam, 1999; Tarrow, 2011)。这种进路在 20 世纪 80 年代占据主要地位,它重视意义的建构、解释和维持。它批评资源动员进路“仅从组织和政治角度研究运动,忽视了社会建构问题”(Oliver and Johnston, 2000: 37),而且未充分研究对不满的动员(mobilizing grievance)(Snow, 2004)。这种方法认为,框架赋予事件以意义,从而起到组织经验、构建不公正感和指导行动的作用。个人的价值观、想法和利益框架与社会运动组织的意识形态、活动和目标相一致,是参与运动的关键(Snow et al., 1986)。

与前三种进路所强调的社会心理、物质和文化导向不同,第四种进路,即政治机会结构视角,采用政治视角来研究社会运动。该方法关注政治机遇和威胁如何影响运动(Lipsky, 1968; McAdam, 1999; Tilly, 1978),认为政治环境的变化可能会为运动参与者带来可感知的机遇或限制,从而鼓励或阻止其提出要求。它还认为,当局对运动参加者的反应对其他行动者来说是一种认知线索,这一线索表明政治体制对其挑战者来说是相对脆弱还是相对强硬。

虽然社会心理学进路的影响力有所减弱,但其他三种进路在社会运动研究中依然重要。随着时间的推移,学者们已经意识到将这三种进路综合起来考虑是有益的。McAdam等人(1996)注意到了运动研究领域的趋势,即强调政治机会结构、框架化过程和动员结构的交叉。他们于1996年编纂的这本作品就是为了强调这种交叉。我们在上文已经解释了政治机会结构和框架过程。动员结构是指“人们动员和参与集体行动的集体工具,无论是非正式的还是正式的”(McAdam et al., 1996: 3)。动员结构的概念源于资源动员研究方法,该方法强调通过组织来动员人们参与并调集资源。Tarrow(2011)也主张采用综合方法来研究运动。他认为,政治争议在这样的时候发生:

“……当人们感受威胁并察觉到机会,意识到同盟的存在并发现对手的脆弱之处之时。当争议利用嵌入式社会网络和连接结构,产生有活力的集体行动框架与支持性身份,能够使与强大对手的对抗维持下去,挑战者们就会结合起来,造成一场社会运动。”(Tarrow, 2011: 33)

我对MLNGO的分析基于一种综合进路。与McAdam等人(1996)和Tarrow(2011)相似,我通过关注MLNGO如何引导工人建立动员网络和结构、发展集体行动框架以及利用政治机会结构来解释MLNGO的运动作用。然而,这些学者对资源动员进路的洞察只涉及动员结构,这意味着他们忽略了这一进路中其他有价值的要素。在他们的综合进路中,资源动员方法被简化为网络和结构(即社会中的组织资源),但其他类型的资源却被低估了。Edwards和McCarthy(2004)认为,除了社会中的组织资源外,物质、人力、文化和道德资源也是构建运动的关键。物质资源包括资金、办公场所和设备等。人力资源包括劳动力、技能、专业知识、领导力和经验。文化资源指的是文化产品,如概念工具、专业知识、策略储备、信息、建议,以及技术和战略支持。道德资源的例子则有合法性、团结和同情。这些资源可以通过名人背书、表达对行动的支持以及游说官员来获得。除了动员网络和结构之外,将资源动员视角所强调的其他类型资源纳入综合方法对于分析MLNGO至关重要。对于寻求MLNGO支持的工人来说,这些类型的资源通常并不容易获得,因为他们工资微薄、技能缺乏、正规教育有限、专业知识缺乏,也没有任何运动经验。因此,MLNGO如何帮助这些工人获得这类资源,是他们开展运动的关键,不应被忽视。鉴于上述讨论,笔者运用综合的社会运动理论,从四个角度考察了MLNGO的出现、运动角色及其面临的制约因素:(1)政治机会结构;(2)动员网络和结构;(3)框架化过程;(4)资源动员(图1)。

此外,我使用社会运动研究中的模块化集体行动概念来研究MLNGO(Tarrow, 2011: Chap. 2)。Tarrow(2011)在比较法国的两次革命后发现,1789年革命期间,法国公众的争议行动包括拆毁房屋、焚烧税务登记簿和袭击收税员。这类行动被认为是特殊的,因为它直接发生在不公正发生的地点,而且仅限于攻击施加不公的人。在1848年革命期间,常规的争议行动转变为街垒、请愿、示威、罢工和公众集会。这些新型行动被认为是模块化的,因为它们“发生在不同的地点,代表不同的目标,针对不同的对象”并且“有着多种目的”(Tarrow, 2011: 38)。这意味着这些行动很容易适应不同的环境,也很容易在挑战者之间传播。在研究结果部分,我阐述了MLNGO如何通过抓住政治机遇、协助工人建立动员网络和结构、制定集体行动框架以及积累运动资源,推动一种在工人阶级挑战者中传播的模块化集体行动。

中国劳动趋势发布文章均欢迎转载!请记得说明来源,感谢!

如果你也对于数据新闻、实证资料或文献翻译有兴趣,欢迎你加入我们一起为理解当代中国劳动议题、工人处境贡献一份力!欢迎直接寄信到我们的邮箱: [email protected] 你可以在信件中做个简单的自我介绍,谈谈你熟悉的劳动议题或相关的实务经验。