《过渡劳动》:外卖骑手是困在系统里吗?

来源网站:www.163.com

作者:澎湃新闻

主题分类:劳动者处境

内容类型:深度报道或非虚构写作

关键词:外卖骑手, 女骑手, 送外卖, 平台, 算法, 骑手, 形式, 过渡性

涉及行业:外卖, 服务业

涉及职业:蓝领受雇者

地点: 无

相关议题:就业, 灵活就业/零工经济/平台劳动

- 《过渡劳动:平台经济下的外卖骑手》一书深入探讨了外卖骑手在平台经济下的劳动形式和文化,揭示了他们的工作现状、期望和困扰。

- 外卖骑手的工作被定义为“过渡劳动”,特点是短暂、不稳定,缺乏长期职业保障和稳定的收入来源。

- 平台经济的组织结构以灵活性为特征,导致劳动者面临身份不明确、权益保障缺失的问题。

- 技术和算法的运用加剧了劳动者的不可见性,使得外卖骑手在面对劳动争议和权益保护时处于不利地位。

- 书中通过真实的外卖骑手生活故事,呼吁关注他们的工作处境和权益保护,避免将他们简化为“苦情”叙事的对象。

以上摘要由系统自动生成,仅供参考,若要使用需对照原文确认。

近期,徐峥电影《逆行人生》的上映,在一定程度上让观众对外卖骑手这个“最熟悉的陌生人”有了更多了解。但相比于电影,最近出版的《过渡劳动:平台经济下的外卖骑手》或许能为我们提供更加详细且真实的关于当下中国外卖骑手的日常工作以及与这一劳动中所遭遇的问题与机遇。

作者孙萍用了近七年的时间实地考察、采访与参与外卖骑手的生活,不仅能够真实地了解他们的工作、期望和困扰,而且还能通过由此获得的第一手田野资料来对当下中国蓬勃发展的零工经济、平台经济和算法系统等密切关联着外卖骑手的新生劳动形式和文化做一个深入调查与阐释。孙萍把这类新兴形式的劳动称作“过渡劳动”,而其主要特征便是“过渡性”。

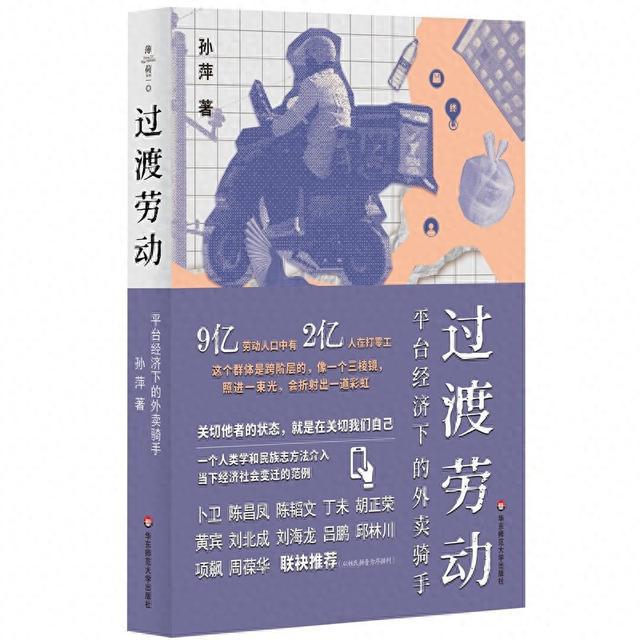

《过渡劳动:平台经济下的外卖骑手》书封

一.“过渡劳动”的“过渡性”

在孙萍看来,“送外卖就是这样一种短暂的、过渡的劳动”(页12),而这两者正在成为现代人“劳作的基本形式”,即从个体劳动者的角度而言,它往往有一种“临时性”、“不确定感”,失去了曾经“工作-稳定”的劳动形式与意识形态,取而代之的是一种“短命感”(工作本身、劳动过程与结果)和飘忽不定(页13)。因此,“过渡劳动”既是一种过程,也是一种结果,既是一种新的劳动形式和生活状态,也是一种新的劳动文化(页358)。而当代过渡劳动的产生不仅与现代社会的发展息息相关,而且本身也是由(后)现代社会的特质所塑造,即在“一切坚固的都烟消云散”的当代,无论是所谓“流动的现代性”,还是后现代的小叙事,它们所指向的共同特征都是当代社会的碎片化和不稳定性,或者用孙萍的术语来说就是“过渡性”。虽然“过渡”似乎暗示了处于两者之间,但问题是当代的“过渡性”已经成为社会、劳动和文化的存在状态,即它从某种中介性、功能性的形象转变成了一种常态化存在(页373)。盖伊.斯坦丁把这种状态称作“朝不保夕”,并把越来越多从事这类劳动和工作的人称作“朝不保夕的人”。

当代这一“过渡性”特质的诞生,一方面来源于晚期资本主义及其文化的发展,另一方面对于新的劳动形式来说,却与互联网、平台以及算法的飞速进化息息相关。在很大程度上,恰恰是这些科技载体的快速升级,才使得当下的平台和零工经济成为可能,由此也催生出数量庞大的外卖骑手。因此,在《过渡劳动》中,作者其实是从两方面来研究外卖骑手们的工作及其处境,一方面关注作为背景或是载体的平台、算法系统以及新的组织形式在当代的演变,因为正是它们决定了外卖骑手们的劳动形式以及可能遭遇的诸多问题;另一方面则从外卖骑手自身的处境出发,尤其是在送外卖作为一种劳动力大且名声不好的工作时,为什么还有那么多人积极地参与其中,以及对于身处平台规范和算法系统中的他们而言,该如何处理、协商与对抗越来越智能的平台与算法?这两方面都很重要,并且也恰恰是通过这两方面的互动——人(外卖骑手)机(平台算法)互动——才能不仅让我们更好地理解外卖骑手的工作处境,而且也为我们理解自身所处的当代社会以及新的劳动形式和文化提供一个崭新的视角。

电影《逆行人生》剧照,影片聚焦外卖员群体

作者在《过渡劳动》中指出,在当下外卖骑手的劳动处境中所展现出的诸多摩擦、矛盾和创新,很可能是未来的我们所不得不面对的新局面。伴随着平台和零工经济的兴起,过渡劳动将成为未来劳动的重要形式,因此当下我们从外卖骑手群体中所看到的诸多问题不仅是特殊的,而很可能在不远的未来也将变得普遍。孙萍把外卖骑手的劳动置于一个更大的社会背景中考察,但这并不妨碍她扎实的田野调查对于当下外卖骑手们工作处境的研究。在提及其研究与写作所涉及的伦理时,孙萍强调或是期望能够通过自己收集的问卷调查、对话聊天和采访等资料本身说话,不是为了把它们硬塞入某种理论框架中,而是以一种在地的、情境式的现象学描述的同时激活曾经不同的理论与概念。就如德勒兹与瓜塔里在《什么是哲学》中所指出的,概念实则是生命经验本身,是活的,而非某种僵硬的化石。因此就如孙萍所期望的,《过渡劳动》中外卖骑手的经验始终是核心,然后通过这些经验构建概念,从而得以关注概念与经验之间所形成的互动与张力,由此不仅能够使之前的概念变得更加开放,而且也能增加我们对于外卖骑手自身经验更好的理解。“入乎其内,出乎其外”,只有如此才能摆脱孙萍所提醒我们警惕的“苦情”叙事,以及一种僵化的理论虚构。

“苦情”叙事在许多关注外卖骑手处境的媒体与公众号文章中不断出现,即这一群体从一开始就被预设了某种消极的形象,由此导致对其处境的描述中渗入过多烂俗的同情。这一“苦情”叙事模式不仅出现在关乎外卖骑手的文章中,而是普遍地存在于众多涉及所谓的底层人、弱者和边缘人的故事中,最终不仅巩固了他们的刻板印象和身份,而且还再生产了这一权力结构,由此便暴露出这些叙事权力本身的目的。“同情”里往往带着叙事者的自恋和傲慢,并且在“苦情”叙事的加持下,使其得到满足的同时也再次压制了被他们作为工具或符号而调用的“底层”群体。孙萍在《过渡劳动》中以一个个真实的生活故事瓦解这种虚构的“苦情”叙事,在这里我们着重讨论两点,一是外卖骑手是否如我们所以为的那样,被困在算法系统中?二是被看作底层的外卖骑手在面对平台规训、剥削和不公时,是否只是待宰的羔羊?

二.平台组织与算法系统

孙萍在《过渡劳动》的第一、二两章分别论述了当代中国网络平台新的组织化形式,以及算法和系统的运作模式。区别于传统经典的工厂组织化结构——稳定、规范且整体性,当代平台经济组织结构的根本特征是“灵活性”,因此使得“资本方放松了对于劳动过程中身体的整体性控制,取而代之的是一种点状连接式的远程控制”(页7)。曾经整全性的工作空间与时间都开始呈现点状化,而传统严格的工作/生活的区分于此时也已经边界模糊。除此之外,平台组织化的另一个典型特点便是中介的出现,即通过把特定职能转移给各类中介,从而不仅能够简化组织结构,而且也能节约开支(页3)。因此,当代的(外卖)平台“正在形塑一种‘过渡性’的组织生态”(页4),由此也便产生了一个无法解决的矛盾状态:“一方面平台给予劳动者越来越多的‘自由’的选择,允许他们自主选择成为兼职或者全职劳动者;另一方面,这些看似自主灵活的劳动类别又被不断地组织化、稳定化,以满足平台日益扩张的业务需求”(页9)。说到底就是,在平台瓦解了传统极具束缚性与规范性的工厂组织结构,从而使得劳动者更“自由”与灵活后,它需要新的组织模式来控制这些灵活的生产工具,使其在一定程度上是稳定且可控的。由此便造成了一种“过渡性”的状态,从平台组织形式到对于劳动者的要求,都处在一种悬而未决境况中。

2023年6月18日,江苏省南京市,南京市区普降暴雨,部分路段出现积水,一名女美团外卖员骑着电动车涉水送外卖。 澎湃影像 资料图

除了组织形式的“过渡性”之外,孙萍还指出当下外卖平台通过各种技术与组织的中介化实现了远程管理,由此产生了中介的隐匿化,即“通过技术化和模糊化的手段,平台和中介机构建构起了自己的‘不可见性’(invisibility)”(页38)。而在很大程度上,这种“不可见性”不仅只是当下技术中介和平台所形塑的,而是根植于现代权力。从卡夫卡的《城堡》到汉娜.阿伦特讨论现代极权主义,其中一个典型的特征便是权力的不可见性,即我们不再知道权力从何而来,因此无法追本溯源和申诉。并且,这一匿名性也与现代官僚体制的结构息息相关,我们甚至可以说,现代官僚体制本身就依赖于各种中介,或说它本身就是一种“中介性”的结构,因此能够自我匿名。而现代技术平台同样利用层层中介来隐藏自身,对于像外卖骑手这些劳动者而言,他们最终就会如卡夫卡笔下的K一般,置身在一个匿名的处境中,再加上算法本身的不可见,最终使得他们被困其中。

而这样的匿名与被困也关系着他们切身的利益,这种层层中介、不断隐匿的组织结构最终导致被雇佣的骑手们不知道该与谁签订劳动合同,而这或许恰恰就是当下平台经济中劳动管理者们所期望达到的效果,一方面模糊自身的雇主身份,另一方面则由此淡化雇主责任,最终导致外卖骑手的合法劳动保障失去着落(页41)。就如本书封底一位叫拐哥(冯禧航)的外卖骑手所说的,“送外卖和快递应该不算很辛苦,但被压榨让外卖员和快递变得越来越辛苦,尤其是劳动伤亡等保障问题,这可能是快递和外卖辛苦的根源吧”。组织化的过渡性与隐匿性,让管理方得以远程管理雇员的同时,推卸了自身的责任,由此才导致我们在新闻中反复看到的外卖骑手送货受伤,却无处申请工伤补贴的不幸。

外卖平台这一精巧的组织化结构使得骑手自始至终都被置于一种“过渡”的状态中,他们看似自由且具有选择权,如在骑手类型中的“众包”,他们能够自由地选择上线时间、接单与否以及何时下线收工;但于此同时,为了防止“爆单”(即订单太多却无足够人接单)等情况,外卖平台也通过调整组织形式,即“正规化”和“职业化”——如增加有着固定上班时间和要求的“乐跑”类型——来尽可能地管控骑手,一方面能够使其“黏”在平台上,另一方面也使得利益最大化(页158)。孙萍在此处提出“黏性劳动”(sticky labor)概念,指出“伴随着平台组织化的不断提升,外卖骑手在平台上参与劳动的时间越来越长。平台通过游戏化的系统交互、策略式的管理方法,让越来越多的骑手不得不延长劳动时间”(页170)。而实现平台黏性逐渐增强的手段除了它的组织形式,还与算法系统息息相关。

三.外卖骑手的“数字韧性”与对抗

在涉及外卖骑手与算法系统的问题上,许多人的关注点都在于算法的智能性、自主性和控制性上,即不断夸大它的科技与工具面向,而忽视了算法的社会与文化性(页57)。在孙萍看来,“算法作为一种文化实践,在应用到社会诸多领域中时,会在多方互动实践中发生‘转译’,建立新的、全然不同的社会关系和文化景观”(页58),算法并不仅仅只是一个技术工具,因为它还必须“嵌入社会生活”中,因此它实则是一个“存在互动、时刻变化的技术体系”(页58)。而在送外卖这一劳动场域中,平台的算法系统不仅管控外卖骑手,同时也依赖他们,尤其是外卖骑手通过劳动所生产的数据,是算法得以自我完善和升级的重要养料,缺乏外卖骑手们制造的数据,算法系统就只能是一个“人工智障”(页94)。而这正体现了算法的中介性,即作为一种“自主性技术”它所特有的“交互性、生成性,甚至情感依赖性”(页65)。

由此,外卖体系形成了“人—数据—算法—系统—人”的闭环管理模式,而骑手之所以会被困在系统之中,则是因为这一体系内部“技术不断自我强化”的逻辑所导致的(页53)。孙萍以“无限游戏”(以延续为目的的游戏形式)来形容送外卖这一劳动,即系统通过一种游戏化的劳动模式形塑跑外卖。因此“加入外卖游戏的骑手,既是游戏的参与者,也是游戏系统的研发者和开拓者”(页65),由此,他们的劳动力也将转化为数据式的生产力,以喂养算法系统。而恰恰是这样一种游戏式的架构,使得作为参与者的外卖骑手能够在“外卖游戏中展现充分而不气馁的主动性,在劳动的过程中不断反向感知算法、了解系统,与这一套管理系统斗智斗勇”(页65)。而恰恰是这样的“人机互动”才是外卖骑手与算法系统的真实关系,与其说它是一种“压迫-抵抗”的单向权力关系,不如说是一种更加情境化的复杂关系,其中充满了变化和一些不可预知的复杂性,且它不是算法系统能够提前预料或规定的,而是需要骑手自身根据特殊的情景采取相应的措施。

2024年8月6日,在山东省荣成市河阳路户外劳动者爱心驿站,外卖骑手在休息时为手机充电。 新华社 发(李信君 摄)

因此,说外卖骑手“被困在系统”之中,既是正确的——他们确实受制于算法系统,但也是错误的,因为这一受制并不是单向的,而是一方面(算法系统)不断地依赖骑手的数字劳动,另一方面则是骑手自身作为参与者所具有的主动性与能动性,使他们能够发现算法的漏洞或是抓住算法的bug而为自身谋利。这些情境化和个体化的对抗行为普遍存在,孙萍把它称作“数字韧性”,即“骑手在全面数字化的劳动和生活环境中所展现出来的技术能动性”(页300),而这一能动性也瓦解了“苦情”叙事对于外卖骑手群体的刻板印象的巩固与再生产。

孙萍在一开始就十分好奇,为什么这么多农民工愿意去送外卖?而在其田野调查所获得的回答中,有“超八成的人表示会在两年之内换工作”(页2),他们大都把送外卖当作一个过渡性的工作,是暂时的、“干几个月就走”。因此送外卖流动性之强,也从侧面显示出骑手们自身的主动性,并且也能进一步解释为什么平台组织结构会不断地强化,目的正是为了对抗极强的流动性,而希望把外卖员职业化,使他们黏在平台上。

除此之外,孙萍以“数字韧性”为引线,研究了外卖骑手群体在面对各种污名、冲突和规训时的对抗,其中被称作“小白骑手”(孩子或亲人患有白血病)的外卖群体一方面为了获得相关平台与公益基金的补贴和赞助而选择送外卖,另一方面也由此得以认识一些赞助人与病患家属,从而形成“围绕白血病患的互助社群”(页319)。另一些骑手则通过一系列“逆算法”的实践来利用算法为自己谋利,而这些“算法行动主义”的行为恰恰是一种自下而上的社会实践,于此也展现出“人与技术的互动关系,其中充满了猫鼠游戏和斗智斗勇;其次,它在很大程度上彰显着劳动者的主体性和能动性”(页322)。

这些对抗往往是情境化且个体的,而与传统工会式的集体行动不同,虽然孙萍也在田野中发现一些集体性行动,但往往因缺乏集体认同而难以实践,并且也会遭到权力的警惕。外卖骑手们对于平台规训和算法系统压榨的反抗,往往是“弱者式”的(詹姆斯.C.斯科特),以一种迂回的方式争取自我利益以及挖掘主体性空间,因为“经历了过去几十年劳动灵活化、个体化、数字化的渗透变迁”,其抗争的形式也必然会随之改变,由直接挑战变成诸多难以察觉的暗地里对抗(页336)。

四.女骑手的性别与劳动

孙萍在研究女外卖骑手时发现,这种迂回战术变得更加复杂。女骑手作为外卖行业中“显而易见的不可见”人群,时常在人们讨论骑手时被忽视,我们日常把这一群体称作“外卖小哥”也暴露出女骑手在这一被看作是“男人的活”的外卖行业中的边缘化。上野千鹤子在《父权制与资本主义》中指出,“二战”之后,女性不断走向工作岗位,但既有的结构性不平等不但没有减弱,反而使她们同时受到父权制和资本主义的双重压迫,前者来源于家庭,以家务劳动为核心,后者则来自市场,以劳动规范为主。女骑手的处境恰恰如此,作为大都来自农村的女性,她们一方面或继承或受制于传统的性别分工,因此是家务劳动的主要承担者;另一方面,则是主流性别规范对其的规训和质询(页250),它以某种典范式的女性气质对女性的身体、形象、劳动和社会角色进行详细的规定与限制,而当它遭遇男性气质强势的外卖行业时,她们该如何协调这两者的冲突便成为许多女骑手不得不面对的问题。

因此,相比于男骑手遭遇平台组织和算法系统,女骑手们还得面对性别规范的质询。孙萍十分关注女骑手们在其劳动过程中对于自我性别身份的建构,它并非某种生物本质属性,而是一种生存策略(页251)。

2024年4月27日,辽宁沈阳,人数较少的美团外卖女骑手格外抢眼成一道靓丽景色。 视觉中国 资料图

例如在“男主外,女主内”意识形态的影响下,人们对于女性在公共空间中的穿梭总是侧目且充满怀疑,如何抵抗“男性审视”所带来的身体羞耻和情绪焦虑,成为许多女骑手刚进入这一行业时最先遭遇的问题。除此之外,她们的女性性别身份与骑手身份之间的冲突和协商也是女骑手们不得不处理的难题,孙萍发现,“女性气质在很大程度上不被需要,女性反而需要用男性气质来武装自己,以此保证自己在外卖劳动中能够存活”(页274)。在这里,“女性身份”不再是一个稳定的属性,而是一种可以随着特殊境遇而被改造或是重塑的实践产物,因此,“在实际的劳动过程中,她们不得不应对不断涌现的性别身份差异,不得不与自己的女性身份进行协商”(页275)。但即使如此,劳动身份与性别身份也并不完全是割裂的,女骑手会积极地利用她们在家庭领域的性别身份来为劳动身份助力,尤其是她们对于情感劳动等“软技能”的熟练,使其能够更好地与他人进行交流和联结,从而得以将性别优势转化为劳动优势(页277)。而另一些女骑手则会利用“示弱劳动”来灵活地调用自身的“性别工具箱”,利用主流性别制度中对女性“弱”的刻板印象让自己“翻盘”……然而这一实践本身也是把双刃剑,在她们巧妙地利用自身的“性别优势”的同时,她们也无意中延续了对传统的父权制性别分工和性别气质的顺从与忍耐。然而这一境遇化的创造性劳动本身已经丰富了这一实践,让我们看到它并不是非此即彼的二元单向模式。对于女骑手们而言,“外卖平台承载了劳动父权和性别隔离的双重角色职能”(页295),并且作者在女骑手身上同样看到了“过渡性”,即她们“需要兼顾母职和工作的选择”(页248)。

五.结语

纵观全书,孙萍以“过渡劳动”来研究如外卖这样新兴的零工与平台经济,并且也通过对这一劳动组织形式、算法系统、外卖骑手的选择和抗争等问题的探索,指出“过渡性”已经成为当下零工和平台经济的核心特征。不仅如此,它还由此形塑了一种新的劳动文化,并且与(后)现代的我们的处境同声相应,即一种“悬浮、无根”的状态,而这样的状态不再仅仅只是特殊的工作形式,而也将成为我们生活和存在的固定状态。“不安定和临时性成为特质,适应和顺从过渡性成为每一个参与其中的劳动者的必经之路”(页358)。

而伴随着平台经济不断渗入我们的日常生活,它将超越传统如电视这样的单一媒介形态,而变成“一种多元异质性的技术系统,以自己独特的组织形式迅速嵌入人们的生活与工作,整体性地带来了对于时间、空间、流动、劳动等体验层面的重新想象与建构”(页359)。由此,个体的“暂时过渡”将会变成“永久过渡”,它将成为一种永恒的状态,而我们该如何应对这一新的“过渡劳动”所带来的机遇以及所造成的种种问题,也将成为每个人的必修课,而外卖骑手们的经验与遭遇,或会为我们理解这一全新的“过渡性”提供帮助。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网易立场。

目前没有热门跟贴

目前没有跟贴,欢迎你发表观点