视线|缅甸劳工在云南边境:挣钱回家盖房,最怕生病破财

来源网站:telegra.ph

作者:

主题分类:劳动者处境

内容类型:深度报道或非虚构写作

关键词:甘蔗, 挣钱, 盖房, 缅籍, 缅甸, 儿子, 孩子

涉及行业:农业

涉及职业:蓝领受雇者

地点: 云南省

相关议题:人口移动/流动, 海外中国工人

- 缅甸劳工在云南边境从事农业劳动,通过辛勤工作为家乡建房积攒资金。

- 劳工们面临语言障碍和医疗服务获取困难,疾病成为他们最大的经济负担。

- 由于缅甸国内战事和经济原因,许多劳工选择留在中国工作,即便已有能力回国建房。

- 劳工们在中国的生活条件简陋,住宿多为临时搭建的工棚,但他们仍然努力工作,希望改善家庭生活。

- 孩子们因家庭经济原因辍学,与父母一同生活在工作地,面临教育和成长环境的挑战。

以上摘要由系统自动生成,仅供参考,若要使用需对照原文确认。

视线|缅甸劳工在云南边境:挣钱回家盖房,最怕生病破财财新

【财新网】蓝色铁皮搭工棚下,金色佛塔挂画悬挂在中央。穿筒裙和人字拖的男人端着塑料盆穿过芭蕉林,脸上涂着特纳卡黄粉的女工们围坐在院子里闲聊。这里不是缅甸掸邦,而是云南临沧的农业基地。暮色渐沉,女人们攥着记工卡,等中国老板来核账——一张代表3元钱,是她们为缅甸老家挣下的盖房钱。

阿兰的卡片最多,128张,在手掌里摞了三沓。她套着沾满泥土的紫色运动裤,耳垂上的金色耳钉擦得锃亮,发髻梳得紧实,偶尔蹦出几句云南方言:“老板,给要加水?”过去8年,她和丈夫在云南边境掰玉米、种甘蔗,最高一个月挣过9000元——是缅甸腊戍10倍。这笔钱陆续变成老家新盖的水泥房、买下的几十亩玉米地、母亲视频里的10头瘤牛,以及跨境中间人捎去的中国货。当初为盖房而来,如今房已盖好,缅甸老家战事也停了,阿兰却一再推迟了回国的时间。

缅籍工人相互配合、抢收甘蔗,其中一人负责搬运,另一人砍去蔗尖的叶片。

每扛一捆甘蔗,缅籍工人获得一张卡片,可以兑换3元钱,动作快的工人一天能挣个两三百元。

在云南临沧等边境农业区,数万缅甸工人扎根于此,支撑起本地的劳务市场。云南开放大学马克思主义学院副教授杨啸调研发现,中缅边境地区人口负增长和人口外流态势严峻,导致本地劳动力短缺问题突出:临沧市的甘蔗产业需3万人,茶叶产业在采收期需1万人,服务业大概需5万至6万人,整个临沧市在用工高峰期共需务工人员 20万至30万人,缅籍劳工的合法跨境务工为边境地区带来了多元化的劳动力资源,填补了边境地区经济发展所需要的劳动力空缺。

39岁的Nilar Win坐在宿舍里,怀里抱着自己1岁多的宝宝。床铺是由空心砖和木板搭成的,上面摆满了玩偶。

白天,Nilar Win在田里干活,儿子就在附近和小朋友们玩,看到车上有蔗秆,他也跑过去舔一口。

德昂族青年为躲避战乱迁入中国;若开邦的肾病工人靠傣族草药缓解疼痛,却不愿回国治疗;曼德勒的护士阿姐把全家人接到了云南。“盖完房子就回国”是所有人挂在嘴边的说法,可攒够3万人民币的盖房款不是难事,等水泥房盖起时,他们又改了口:“装修要钱”、“舍不得老板”、“回去没事做”……阿兰也嘀咕:“在这里开心呢,在腊戍还没有这里开心。”

缅籍工人手持刀鞘,在蔗林中逐一砍断甘蔗根,以便下一步整棵拔起。

缅籍工人逐行收起地里的滴灌带,为甘蔗收获做最后的准备。他们一年四季都住在地边,伴随着甘蔗从青苗到成熟。

阿兰倚靠在田边的竹竿上,身后背着捆绑甘蔗用到的塑料扎带。她来中国8年,掌握基本汉语,经常帮大家做翻译。

挣钱:跨境劳工们的“盖房梦”

Thida Myo不敢轻易回家。六年前,她撇下刚断奶的小儿子,带大女儿跨过边境,至今没再回去过。大女儿在甘蔗地里过完了她18岁生日,没能上完学让母亲遗憾至今,她决定供剩下的3个孩子都大学毕业。

四百多公里外的曼德勒,二女儿已考上大学,三女儿高三,小儿子刚进小学,正是用钱的时候。她记录下每月的开销:全家三口每月挣9000余元,寄3000元回缅甸,存5000元盖房,余下1000元才是一家三口在中国的开支。

傍晚,Nilar Win和女工们围坐在一起,手里拿着当日挣来的记工卡,每张3元,等待老板逐一换算成钱。

下班回家,缅籍工人清点着挣来的卡片,一只手都拿不下。

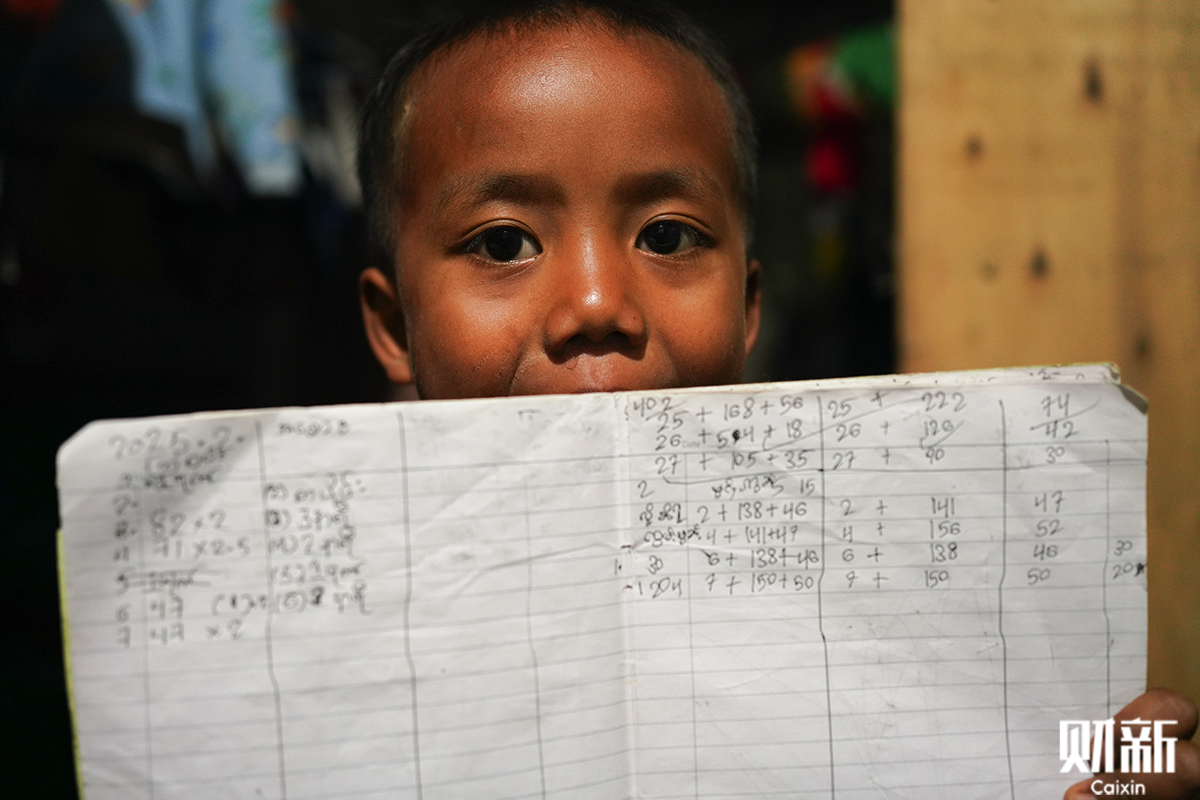

Eike Swe的侄子举着妈妈的记账本,母亲每天下工回家第一件事,就是登记好当天的收入,以便月底与老板核账。

Eike Swe的姐姐趴在床上记账,8岁的儿子在一旁倒立玩耍。她与丈夫在一年多前离婚,如今独自带着孩子在中国务工。

她想盖栋大房子,让全家每人一间,可攒钱的速度总撵不上新焦虑的浮现。“那边也不是很稳。”Thida Myo抱起几根甘蔗,把它们理顺成捆。未来用钱的地方还很多,因为战争,她见证了很多人流离失所,工作有可能说没就没,“哪怕现在大学念出来,也有好多人是失业”。Thida Myo也想念年过七旬的父母,但只敢想想,“不敢随便有什么举动,就老老实实挣钱了”,她通过翻译员表示。

缅籍工人身穿“耿马县民族中学”的篮球背心,手持刀鞘铲断一根甘蔗。这些衣服是他们花很低的价格买来的二手旧物。

阿康的父亲在地里干活,弟弟就在不远处玩耍。他们一家是德昂族,在缅甸发展受限,如今举家迁移至此。工友中愿意把孩子带在身边的,也多是德昂族。

正午的甘蔗地里,工人们弓着背,太阳照得后背发烫。一声婴儿啼哭打破嘈杂,Nilar Win直起腰,眯眼望向声源。一岁多的儿子正从工棚方向走来,身后跟着8岁的阿康。孩子早餐后就没喂了,她扯掉手套,快步跨过田埂。孩子一喝上奶便止了哭,只听见喉间细小的吞咽声。

下班归来,39岁的Nilar Win坐在儿子的巨幅挂画前——照片是儿子周岁宴时打印的,上面用缅语写着生日快乐。五年前,她和12个同乡从曼德勒来孟定做农业帮工,她和丈夫也因此相识,喜酒就摆在工棚里,儿子也出生在此。她更喜欢中国的生活,因为更省钱,她解释,缅甸的物价高涨,生活成本不比孟定低,她也想念60岁的母亲,但5年里一次也没回去过。

Nilar Win坐在路边给儿子喂奶,喂完又很快投入到工作中去了。白天工作忙,儿子就交给了8岁的阿康照顾。

孩子们会捡地上废弃的甘蔗来解馋,小弟弟也抢着往嘴里放,虽然牙齿不全,但他啃起甘蔗已经十分熟练了。

清晨,Nilar Win给儿子涂了满脸特纳卡黄粉防晒,儿子顶着个大花脸在运送甘蔗的三轮车下玩耍。

Nilar Win的儿子在泥里打滚甩掉了鞋,阿康帮他重新穿上。

“回去就上不来了。”她盯着怀里的儿子。缅甸老家战事停了,但单程路费涨到近1万元,够盖一小间砖房。刚生孩子花销大,她和丈夫每月能存4500元,老家的水泥楼已封顶,但她还想攒“软装钱”。

8岁的阿康负责照看Nilar Win的儿子。通过听中文童话故事和短视频,她和弟弟能说流利中文,因为“手头不宽裕”,父母没舍得掏每月十几块的学杂费,姐弟俩辍学在家。“暂时打算就是留这边。”父亲用德昂语说。2年前,不会缅语、更不会汉语的他们举家迁到中国,夫妻二人至今语言不通,需朋友帮忙把德昂语翻译为缅语,再由另外工友把缅语翻译成汉语,才能做简单交流。

清晨,太阳尚未晒暖孟定坝,爸爸妈妈都出工去了,缅籍劳工的孩子们聚在一起烤火、吃鸡蛋。

阿康摸黑到地里拣拾废弃的甘蔗。她学着大人的样子在肩上垫海绵,然后把废蔗扛在肩上,甘蔗又重又长,她小心维持着平衡。

基地里没有专门的洗澡间,工友们大多就着水池里的农业用水冲洗身体。

在缅甸,德昂族曾被称作“崩龙”,带有轻视和嘲笑之意。缅甸媒体Frontier曾引述俗语:“如果你不洗澡,你会像崩龙人一样脏”,折射出该族群的社会处境。他们被视为“山贼”、“二等公民”,在大城市举步维艰,只能聚居北部山区。但在孟定甘蔗地,他们和其他缅甸工人一样,被简化为编号:阿康家是17号,缅族的Nilar Win家是11号,只要肯卖力,都能赚到钱。

22岁的德昂族青年Eike Swe本来在曼德勒找到份油漆厂的工作,每月工资折合人民币500元,但受战争影响,他没了工作,但也无家可回。他的家乡常年内战,还不时有部队上门征兵,不愿入伍的孩子只能带着全家逃跑。“相对于缅军来说,他们(德昂族)只能生活在见不到光的地方。”翻译员李娇补充。他只好一路北上,投奔了早来中国两年的姐姐。

家乡网络时常中断,他跟女朋友已经很久没联系上了。夜里和同伴围坐火堆时,他摆弄着柴火,“她平安就可以了。现在就没那么想(她)了”。身旁19岁的朋友曾是拖拉机司机,问及来华原因,他只答“在缅甸不快乐”,再多问便沉默。火光映红两张年轻的面庞,炭灰随寒气升腾,没入夜色。

夜深了,少年们聚在火堆旁取暖聊天。他们表示“不太喜欢缅甸的现状”,形容如今的生活是“远离喧嚣”的,“平平凡凡比较吸引我”。

花钱:病痛是边境线上的“碎钞机”

在孟定,缅甸工人能用30元买到够吃一周的猪肉,15元淘到二手男士背心,但看病却是最耗钱的坎。Nay Min Htet蜷在工棚的床上,肾疼得他没法下地干活,去镇医院检查花了2000元,只换来一句“建议回国治疗”。因为语言不通,加上外籍劳工的行动范围受限,难以转诊到上级医院,医生给他开了些针水就回来了。他路过傣族寨子买了袋草药,360元,药汁在铝锅里咕嘟冒泡,“好转了一点”,他吃完后说。

Nay Min Htet躺在宿舍的床上,同胞护士上门来给他看病,药水通过注射器打进他的血管。因为病痛,他无法返工挣钱,只能待在宿舍休息。

阿兰的丈夫因为胃穿孔手术,如今暂时干不了重活,他穿着衬衫和筒裙走在甘蔗地里,等待给其他工友发放记工卡。与其他穿着便服方便干活的工友们比起来,他背着手慢悠悠走过,显得很不一样。

工人们没有购买医疗保险的习惯,病痛成了边境线上最昂贵的支出项。阿兰的丈夫上个月突发胃穿孔,在镇医院躺了10天,手术费加住院费1万3,相当于夫妻二人3个月的存款。医生要求半年不得扛重物,他只好干些轻活,工钱从每天一两百元跌到15元每小时。

护士老乡Pan Ei的到来给工友们带来安慰。她支起水银血压仪做检查,把粉色的药水混合进注射器,缓慢推进Nay Min Htet的血管里,再从盒子里取出几颗药片,收费60元。也有不生病的工友专门找她打“营养针”,其实就是葡萄糖,Pan Ei介绍,一针40元。“没力!”老二抬起自己的胳膊说。

Pan Ei的药箱里,有瓶子贴着缅甸语标签,买自专门卖缅甸货的边境市场,有的则贴着中文标签,是Pan Ei对照着英文小字,从中国药店进的货。这位33岁的缅甸护士兼杂货店老板娘,每天在货架和注射器间切换身份,行走在孟定坝子间的各个种植基地。

一辆卖菜车趁着午饭时分开进了宿舍区里,各家各户都围过来买菜买肉。

夜深了,寒意渐浓,阿康套上了一件不合身的名牌卫衣御寒。在孟定,他们能以很便宜的价格买到各式各样的二手衣。

她介绍,在孟定务工的缅甸人中,胃病和肾病是最常见的健康隐患。工人们多饮用田边未经处理的地下水,杂质含量高;胃病则来自于饮食不规律,甘蔗收获期里,他们从10点开始下地砍蔗,一直要到天黑才返工。至于感冒头疼,工人们多靠硬扛,“靠自己的抵抗力也能去治愈的”。

Pan Ei的老家在曼德勒农村,八年前因战乱举家迁到云南,如今缅甸只剩几间空屋。她也是半路出家,医术是跟当护士的姐姐耳濡目染学的,能治发烧腹泻,但遇上胃穿孔或肾病,也只能摆手,建议工友们去医院。

工人也赊账,接诊的病人多了,Pan Ei没有记账的习惯,“发工资了就会还,比较少人会拖欠的”,她说。实在没给钱的,她也不放在心上,就当实在是手头不宽裕了。

发钱:跨文化的管理之道

也有中国老板自己当起了“医生”。冯勇的工棚高处挂着个塑料袋,里面塞满了他从药店买来的感冒冲剂和退烧药。工人有个头疼脑热,他就对着说明书来配药,偶尔还自掏腰包买鸡蛋给他们补身体,“这些都是小事,人都有感情的”,冯勇说。

去年暴雨天,工人们顶着暴雨撒完了近100亩的肥料,全身湿透。冯勇无法与用语言表达感激,但他总结:“哪里的工人都一样,要以诚相待,以礼待人。你对别人好,别人才会给你付出。”

中方管理人员坐在工棚里与工人们的小孩玩耍,他们不时与孩子开玩笑,也会注意孩子们的安全。

看工人们叶子剥得漂亮 ,他会现场给对方加工资。每月发薪日,冯勇会多拎两桶油、几袋米、半扇猪肉到地头。按他的经验,发实物比现金更能“养住人”:缅籍工人们节省惯了,舍不得买好菜,但长期干体力活,身体就是本钱。

相比冯勇的“感情牌”,刘健毅主要用绩效激励。他给每项农活标价:收集种头每袋4元、扛甘蔗每捆3元,手脚最快的缅工曾一天挣到500余元。农闲时他介绍工人去寨子里帮工,“只要你给他工作、他有钱赚,就会信任你”。

刘健毅记得,有的缅籍工人刚到基地时,每天都穿着同一条裤子,“没得多一条的”,到如今,宿舍区里,家家户户晾起了牛肉干,每个月工人都会请他存钱,一个家庭存4000到7000不等,放银行里吃利息。“我要的是他死心塌地跟着我们干,所以不能给人家空话,我们要给人家实际行动。”刘健毅的大拇指和食指搓在一起,比出“钱”的手势。

刘健毅也赏罚分明,宿舍里不允许喝醉酒,每发现一次罚款500元,有时候两口子半夜打架的、吵架的,同样会面临惩罚,“你把他管得紧,他就会很服从的。(因为)他认得你是为他好”。

Eike Swe的侄子站在田边啃食废弃的甘蔗,这成了孩子们最方便接触到的零食,每人都练就了一幅嘴剥甘蔗的好牙口。

但缅籍工人的“一根筋”也让管理者头疼。中方管理员武凯的烦恼藏在甘蔗捆里,他要求将大蔗捆扎四道绳、小蔗捆三道,以便市场分级定价。但教了很多次,女工们还是图省事,全部捆在一起。“她很难理解,都要拿出去卖,好的、差的都是卖,反正都装在这一个车上。”武凯解释,缅工们没去过中国的水果批发市场,难以理解不同规格的甘蔗售价不同,这导致他家的甘蔗至今没实现分级扎捆。

阿康从老板处拿到了几份盒饭,饥肠辘辘的她准备开吃,弟弟不饿,自顾自地观看着中文短视频。父母们没时间管孩子,孩子们饿了就自己找东西吃,有时候加班 ,阿康还要负责给地里的爸爸妈妈送饭。

文化隔阂不仅造成损失,也拉高成本。甘蔗生长期,强风是重大隐患,田里需支起三米多的架子来固定甘蔗。武凯反复讲解竹竿的搭法,但工人们怎么简单怎么来,“不灵活,脑子转换不过来。”他说。做完后发现,用时比原计划翻了1.5倍。

其中也有翻译失真的情况。地里没有专职翻译,通常由稍懂中文的缅籍员工兼任,但他们也会简化指令,“他认为他想的东西是对的,就不按照你的思路做”。

阿康的弟弟爬上主楼,眺望远处的蔗田;一旁的货车上,工人们正在上货。

他让多个工人轮流翻译。工地里能听懂中文的工人不在少数,让阿兰负责解释捆扎要点,老二监督砍蔗质量,“叫你去传达不好,马上就要冷落你,要让另一个去”。缅籍主管老二介绍,缅籍管理者常被夹在老板和工人之间,信任成了他最重要的立身之本,面对日常安排,无论是老板犯错还是工人犯错,他都实事求是。

傍晚时分,持续了一整天的砍蔗仍未结束,缅籍工人们的体力也逐渐耗尽,他们随地捡起两根不要的断蔗,嚼在嘴里补充糖分。

趁着清点数量的间隙,一名缅工躺在甘蔗捆上休息。

夕阳染红了云彩,挂车也开进了蔗田深处,半挂蔗捆装车完毕,工人爬上车头,固定货品,两天后的清晨,这些甘蔗就将出现在重庆的水果批发市场上。

种植户王刚更是把“制衡之道”贯彻到了整个用工环节。他同时雇佣着缅籍团队和中方团队,两伙人相互监督,中国工人更少怠工了,缅籍工人的种植技术也跟着提高。缅籍工人内部,也被他分为了缅族和傣族两大派别,“拿来平衡一下,就是互相制约”。

武凯曾在攀枝花管理过中国工人团队,他发现,目前缅籍工人的用工成本已接近中国工人。相较之下,中国工人的优势在于沟通效率,任务交代清楚后,他就能回屋喝茶了;但缅籍工人常因语言障碍导致执行偏差,例如培土高度不足或蔗捆形状不规整,需现场即时调整。不过,武凯也提到缅籍工人的另一面:他们更能适应高强度体力劳动。以剥甘蔗叶为例,作业时绒毛纷飞,极易引发皮肤刺痒,这类“更脏、更累、更苦”的活儿,中国工人普遍不愿接手;此外,缅籍工人鲜少主动要求休息或加薪,往往能长期坚守岗位。

天色渐暗,地里没有收工的迹象,阿康把弟弟留在宿舍玩手机,一个人来到田边,她没有打搅父母,而是坐在蔗捆上自顾自地等着。

工棚空地上堆着电商专用的“网红甘蔗”。阿康举着母亲的手机窜过人群,屏幕里正循环播放“30万盖洋房”的中文短视频:蓝色小楼上画着藤蔓状雕纹,罗马柱分立两侧,落地窗滤进阳光。“要这样的房子!”她把手机塞到母亲眼前。母亲没停手,把甘蔗段码得比女儿还高。中午的太阳透过棚顶缝隙,光斑晃在脸上,她偏了偏头,抱起一捆甘蔗走向远处。

(文中Thida Myo、Nay Min Htet、刘健毅、王刚、武凯为化名,阿兰、阿康、老二为缅籍人员的中文惯称)